共有持分とは、共有名義の不動産における各共有者がもつ所有権のことです。

1つの不動産を複数人で共有するため、使用方法や管理・維持の負担配分で意見が合わず、共有者間で対立するケースも少なくありません。

親兄弟や夫婦でも裁判沙汰になる恐れがあるので、共有持分は非常にリスクの高い財産といえます。

共有持分のリスクをなくすには、共有状態の解消がベストです。共有者間で共有持分を売買するなど、名義を1つにまとめられないかを話し合いましょう。

名義の一本化が難しければ、共有持分専門の買取業者に自分の共有持分を買取してもらいましょう。共有状態から抜け出せるので、トラブルに巻き込まれる心配を解消できます。

>>【トラブルなく共有関係を解消できる!】共有持分専門の買取業者による無料相談窓口はこちら

- 共有持分を持つことで生じる主なリスクは4つ。

- 共有持分を持つこと起こるリスクの具体例。

- 具体的な共有持分のリスク対処法。

- 共有持分のリスクは持分売却で解消できる。

共有持分を所有することで生じる4つのリスク

共有持分を所有するのであれば、少なからずリスクがあることは否めません。

そもそも複数人で1つの不動産を共有している状態である以上、他共有者とトラブルになるリスクを100%なくすことは難しいですよね。

共有持分を所有することで起こりうるリスクは、主に以下の4つです。

- 共有不動産を自由に売ったり貸したりできない

- 他共有者が共有不動産を勝手に使用できてしまう

- 他共有者が共有持分を勝手に売却できてしまう

- 共有不動産にかかる経済的負担は避けられない

こうしたリスクが生じるのは「共有不動産」と「共有持分」にまつわる4つの法律に原因があります。

-

【共有持分をもつリスクの原因になる4つの法律】

- 「共有者全員の同意がないと共有不動産を売却できない」という法律

- 「他共有者の許可がなくても共有不動産を使用できてしまう」という法律

- 「共有持分だけであれば勝手に売却できてしまう」という法律

- 「共有持分を持っているだけでも税金がかかってしまう」という法律

次の項目から、上記の原因がもたらす共有持分のリスクについて詳しく解説します。

①共有不動産を自由に売ったり貸したりできない

まず1つ目のリスクとして、共有不動産そのものを個人で自由に扱えないことが挙げられます。

共有している土地や物件といった共有不動産そのものは共有者全員の共有物です。

・共有不動産全体=Aさん・Bさん・Cさんの3人のもの

こうした共有物については「共有者全員の同意がないと売却できない」と民法で定められています。

また、共有物を貸す場合も「持分割合における過半数の同意が必要」とされています。

つまり共有持分を所有していても、共有不動産を自分の一存で売却したり賃貸借契約を結ぶことはできないのです。

そのため、以下のような「勝手に売却する」「勝手に売却される」というトラブルに発展するリスクを抱えています。

②他共有者が共有不動産を勝手に使用できてしまう

2つ目のリスクとしては、それぞれの共有者が共有不動産を自由に使用できてしまうことが挙げられます。

共有不動産を売ったり貸したりする場合とは異なり、使用するだけであればそれぞれの共有者が個人で自由におこなえるのです。

民法でも「それぞれの共有者は共有不動産を自由に使用できる」と認められています。

そのため、普通に住んだりする分には問題ないのですが「使用」という言葉を拡大解釈することで、本来認められていない行為までおこなわれてしまうリスクがあります。

③他共有者が共有持分を勝手に売却できてしまう

3つ目のリスクとして、共有者がそれぞれの共有持分を個人で勝手に処分できてしまうことが挙げられます。

共有不動産そのものとは異なり、共有持分はそれぞれの共有者が個人で所有しているものです。

このような個人の所有物は「持ち主が自由に扱える」権利が民法で認められています。

それぞれの共有者は共有持分を自由に売却できるため、勝手に第三者の手へ渡り、権利関係が複雑化してしまうリスクがあるのです。

④共有不動産にかかる経済的負担は避けられない

4つ目のリスクとして、共有不動産にかかる税金などを負担しなければならないことが挙げられます。

どんな不動産にも固定資産税と都市計画税という2種類の税金がかかるのですが、共有不動産も例外ではありません。

-

【共有不動産にかかる2種類の税金】

- 固定資産税=不動産などの固定資産を所有している人が負担しなければいけない税金

- 都市計画税=不動産のある地域の道路や水道を整備するために負担しなければいけない税金

そして、民法では「共有不動産についての費用は共有者全員で負担する」ように決められています。

ですので、1人で不動産を所有する場合よりは少ないですが、税金による経済的負担があることには変わりません。

もし滞納した場合、不動産や財産を差し押さえられるリスクもあるため、どうしても共有不動産にかかる税金を支払いたくないのであれば、共有持分を手放すしかありません。

共有持分のリスクを回避する6つの方法

それでは、前述したリスクを回避するにはどうしたらよいのでしょうか。

共有持分のリスクを回避したいのであれば、共有関係を解消するのがよいです。

共有関係を解消する方法は、具体的に以下の6つがあります。

- 土地を分筆する「現物分割」

- 共有者のうち一人の単独所有にする「価格賠償」

- 共有者全員で共有不動産を売却する「換価分割」

- 自分の共有持分を売却する

- 共有持分を放棄する

- 共有物分割請求をする

次の項目から、それぞれ詳しくお伝えします。

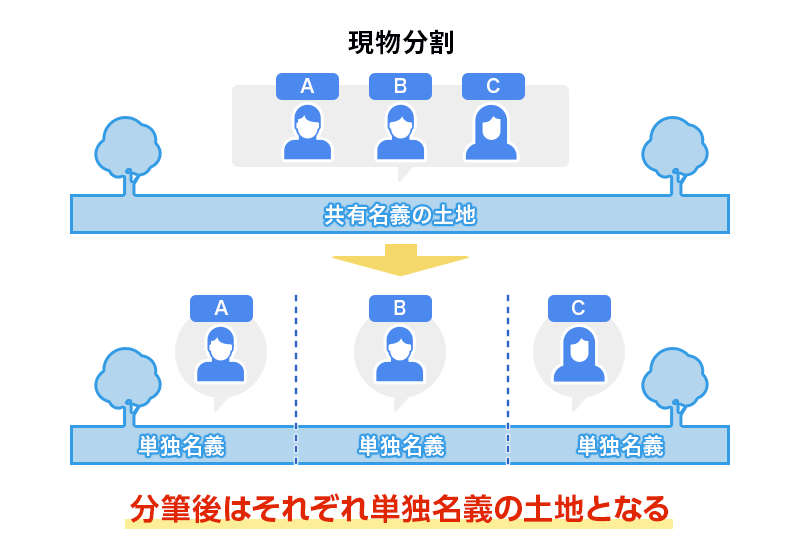

土地を分筆する「現物分割」

共有不動産が土地のみの場合、分筆によって土地を分割できます。

分筆後はそれぞれが新たな地番を取得して単独名義の土地となるため、共有関係の解消が可能です。

ただし、土地の分筆では日当たりや接道の条件などで共有者同士が揉める恐れがあります。また、建物が立っている場合は分筆できません。

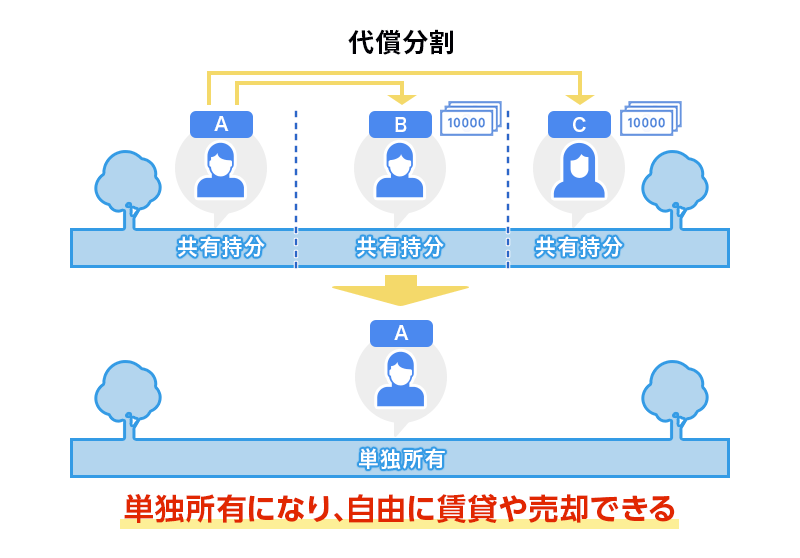

共有者のうち一人の単独所有にする「代償分割」

共有者で共有不動産を利用したいと考えている人がいれば「代償分割」を提案してみましょう。

代償分割とは、共有者のうち一人が単独で不動産を所有する代わりに、他共有者に対して共有持分に応じた代金を支払う方法です。

相続で遺産に不動産が含まれる場合に、利用されることが多いです。

価格賠償をおこなうには、不動産を査定してもらい適正な代償額を算出することで、のちにトラブルとなるのを避けられます。

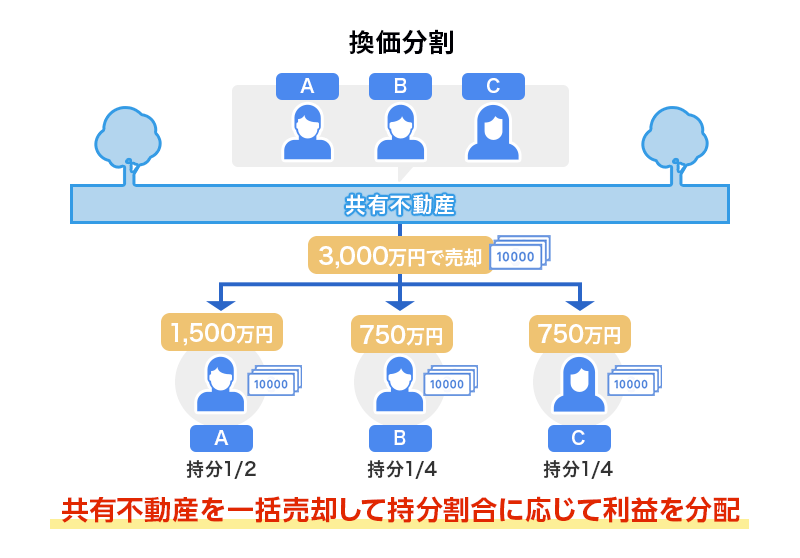

共有者全員で共有不動産を売却する「換価分割」

共有者全員の同意のもとで共有不動産を売却し、利益を共有持分割合に応じて分配する方法が「換価分割」です。

換価分割は分配方法がわかりやすく、また共有不動産を全員で売却するため、共有持分だけで売却するよりも高値での売却が見込めます。

ただし、換価分割には共有者全員の同意が必要です。

共有者のうち誰か一人でも売却に反対すると、換価分割はできません。

自分の共有持分を売却する

共有不動産全体での売却には共有者全員の同意が必要ですが、自分の共有持分のみであれば自由に売却ができます。

そのため、自分の共有持分を売却して共有関係から抜け出すのもよいでしょう。

ただし、共有持分のみでの売却は、不動産全体で売却したときよりも価格が低くなるのが通常です。

そこで次の項目から、なるべく高値で自分の共有持分を売却する方法をお伝えします。

他共有者へ売却する

共有者のなかに、共有持分を多く所有したいと考えている人がいる可能性は少なくありません。

なぜなら、前述したように共有持分は所有割合が大きいほど、賃貸契約等の利用がしやすいからです。

そこで、共有者へ売却をもちかけてみるとよいでしょう。

個人間の売却であれば、自由に売却価格を設定できます。仲介手数料などを払う必要もありません。

そのため、一般の不動産業者へ依頼するよりも価格交渉がしやすく、相場と変わらない値段で売却できるケースが多いです。

共有持分専門の買取業者へ売却する

他共有者への売却が難しい場合は、共有持分専門の買取業者へ買取を依頼するのがおすすめです。

共有持分専門の買取業者は、運用が難しい共有持分の効果的な運用方法を熟知しています。

そのため、共有持分のみであっても相場と変わらない値段での買取が可能です。

また、共有者へ知られずに売却を進めることもできます。

無料相談や無料査定を受け付けている買取業者もありますので、一度問い合わせてみてはいかがでしょうか。

共有持分を放棄する

自身の共有持分を放棄することでも、共有関係を解消できます。

共有持分の放棄は、持分の売却と同じく他共有者の同意なくおこなうことが民法で認められています。

第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

ただし、共有持分の放棄を完了させるには登記をしなければなりません。登記には他共有者の協力が必要なので、共有持分を放棄するときは他共有者へあらかじめ通知するとよいでしょう。

共有持分の放棄については、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。

共有持分は放棄できる!放棄の手順や放棄後の登記も詳しく解説します

共有持分は放棄できる!放棄の手順や放棄後の登記も詳しく解説します

共有物分割請求をする

各共有者には、いつでも共有関係の解消を求めることができる権利が認められています。

第二百五十六条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。

そして、共有関係の解消を求めることを「共有物分割請求」といいます。

共有物分割請求では、以下の手順で共有物の分割をおこないます。

- 共有者同士で話し合う「共有物分割協議」

- 調停委員を挟んで話し合う「民事調停」

- 裁判所に分割方法を決めてもらう「共有物分割訴訟」

共有物分割請求は、基本的に他共有者との話し合いが困難なときに利用されるため、共有関係解消の最終手段と考えてよいでしょう。

裁判までもつれると、時間や費用もかさみ共有者同士の関係が悪化してしまう恐れもあります。

そのため、なるべく上記で紹介した方法で共有関係の解消を試みるのがおすすめです。

共有物分割請求については、以下の記事でも詳しく解説しているので参考にしてください。

共有物分割請求とは?共有物の分割方法や訴訟の手順・費用を詳しく解説

共有物分割請求とは?共有物の分割方法や訴訟の手順・費用を詳しく解説

ケースごとの対処法を知ることで共有持分のリスクを抑えられる

ここまで、共有持分に関するリスクやその対処法をお伝えしました。

しかし、リスクに対して対処法が多く、具体的にどのようなケースのときにどう対処すればよいのか迷ってしまいますよね。

そこでこの項目では、共有持分のリスクから生じる具体的なトラブル例を挙げ、それに対する対処法を丁寧に解説していきます。

共有不動産を売却したいのに売却できない

まず多いのが「共有不動産を売りたいときに売却できない」という共有者同士のトラブルです。

先ほど説明したとおり、共有不動産の売却には共有者全員の同意が必要なので、他共有者が1人でも反対したら共有不動産を売却できません。

以下のように、自分1人が不動産を売却したいと思っても売却できないケースがあります。

【対処法】「共有物分割請求」で共有不動産を分けて売却

前述したように、それぞれの共有者には「共有不動産を1人分ずつに分けてほしい」と請求する「共有物分割請求」の権利が法律で認められています。

民法第256条

1.各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。

共有物分割請求をすれば、共有不動産をそれぞれの持分割合に応じた別の不動産として分けることが可能です。

この場合に共有物分割請求をすると、以下のような別々の不動産として分割することができます。

このように分割した後の不動産は共有者それぞれの所有物になるので、共有不動産全体では売却できませんが、分割した不動産であれば自由に売却できます。

ただし、分割後の不動産は面積も小さくなるため、価値が下がってしまう点に注意しましょう。

他共有者によって共有不動産を分割されてしまう

こちらから共有物分割請求ができるということは、もちろん他共有者から請求することも可能です。

以下のような場合「共有不動産を分割したくないのに分割されてしまう」リスクがあります。

共有不動産は分割してしまうと価値が下がるため、将来的に売却を考えているのであれば避けたいリスクです。

【対処法】「共有物分割禁止特約」で共有不動産の分割を禁止する

共有不動産を分割されたくないのであれば「分割しない」という契約をあらかじめ交わしておきましょう。

「共有物分割禁止特約」を交わすことで、共有物の分割を法的に禁止することができます。

民法第256条

1.(中略)ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。

2.前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない

共有物分割禁止特約を交わすと、5年間は共有物の分割ができなくなり、再契約すればその後の5年間も分割を防ぐことが可能です。

ただし、共有物分割請求を他共有者から請求された後に共有物分割禁止特約を交わすことはできないので、前もって契約しておきましょう。

他共有者のせいで共有不動産を使用できない

一部の共有者が共有不動産を占拠している場合「共有不動産を使用したいのに使用できない」というトラブルも多いです。

先ほど説明した「それぞれの共有者は共有不動産を自由に使用できる」という法律を曲解して、下記のような不当利用をする共有者も少なくありません。

【対処法】「不当利得返還請求」で共有不動産の賃料を請求する

他共有者が共有不動産を占拠する場合、裁判所で「不当利得返還請求」をおこなうことで賃料として金銭を請求できます。

民法でも、本来あるべき自分の利得を還すよう請求できる「不当利得返還請求」が認められています。

この場合は「共有不動産を使用する権利」が本来あるべき利得なので、不当に占拠している人物を退去させたり金銭を請求することが可能です。

共有不動産の税金滞納で差し押さえを受ける

他共有者が税金を滞納した場合「他共有者のせいで自分まで差し押さえを受ける」恐れがあります。

共有不動産についての税金は共有者全員に支払い義務があるため、1人が滞納すると連帯責任によって全員の財産が差し押さえの対象となるのです。

【対処法】「代表者変更届」で納税義務を移す

他共有者が滞納するのであれば、誰かが税金を肩代わりするほかありませんが、共有不動産についての税金は各共有者にそれぞれ請求されるのではなく、代表者1名にまとめて請求されます。

もしも代表者が滞納をしてしまうのなら、市区町村役場に「代表者変更届」を提出することで代表者を変更できます。

代表者にする人物は共有者側で選ぶことができるので、滞納の心配がない信頼できる人物を選ぶとよいでしょう。

【対処法】差し押さえられた持分は競売で買い戻す

既に持分や財産を差し押さえられてしまった場合は、自ら競売に参加して買い戻すことも可能です。

他共有者の持分が競売にかけられていたとしても、買い戻すことで第三者の手に渡ることを阻止できます。

ただし、確実に落札できるとは限らないため、差し押さえが起こる前に滞納を防ぐことが先決です。

他共有者から第三者へと共有持分が渡る

他共有者の持分が第三者へ渡ることで「知らないうちに見ず知らずの人と共有関係になってしまう」恐れもあります。

持分だけであれば、個人で自由に売却や譲渡ができるので、以下のように第三者へ渡るケースがあります。

【対処法】第三者から共有持分を買い取る

それぞれの共有者には持分を自由に扱う権利があるので、他共有者が持分を手放すことは阻止できません。

ですので、他共有者から第三者へ渡った持分を自ら買い取る必要があります。

ただし、第三者が買取に応じてくれるとは限らないため、確実な方法とはいえません。

とくに不動産業者に渡ってしまうと、相場より高い価格での買取を求められることも少なくないです。

共有持分のリスクを100%抑えることは難しいので事後対応が大切

共有持分を持つのであれば多少のリスクが伴いますが、対処法さえ知っておけば対応可能です。

また、どうしてもリスクを解消したいのであれば、共有持分そのものを売却することで解決できます。

ただし、一般的な不動産業者では共有持分を買取拒否されたり、安値で買い叩かれることも少なくありません。

確実に高値で売却したいのであれば、共有持分を専門に扱う買取業者へ相談するとよいでしょう。当サイトでは、共有持分専門の買取業者による無料の査定・相談窓口を紹介しているので、まずは気軽に利用して自分の持分がいくらで売れるのか確認してみてください。

>>【トラブルなく・高値で持分を売却できる!】共有持分専門の買取業者による無料査定・相談窓口はこちら

共有持分のリスクについてよくある質問

共有不動産の固定資産税は、個別での徴収されないのが原則です。共有者と直接話し合うか、立て替えておいて後から請求するとよいでしょう。立て替えてから請求する場合は、弁護士と相談することをおすすめします。

基本的に他共有者へ持分割合に応じた家賃を支払う必要があります。しかし、固定資産税や管理費の負担割合によっては家賃と相殺するケースも多いです。

共有者全員で共有不動産全体の売却をするのが一番高値での売却が見込めます。他共有者の許可が取れないなどといった場合は、共有持分のみでの売却が可能です。共有持分専門の買取業者へ売却するとより高値が見込めます。

共有持分の取り扱いに不慣れな大手不動産会社より、共有持分を専門としている買取業者のほうが高額で買い取ってもらえるでしょう。また、不動産の管理や処分を巡ってトラブルになっている場合は、弁護士と連携している専門買取業者に相談するのがおすすめです。→弁護士と連携した買取業者はこちら

他の不動産会社が買取を断った物件でも、共有持分専門の買取業者なら売却できる可能性があるでしょう。共有不動産は権利関係が複雑なため、コストを気にする会社では取り扱いを断る場合があります。専門買取業者なら共有持分の活用ノウハウがあるので、積極的に買い取ってもらえます。