地上権とは、土地を借りる権利の一種で、一般的な土地の賃借と比べて強い権限があります。土地の使用方法について、所有しているときと同等の権限があるのです。

地上権をもっていれば、土地上に建物を新築したり、水路やトンネルの設置、植林など「土地の性質に大きな影響を与える利用」を自由におこなえます。

また、地上権が事前に設定されていなくても、抵当権の実行(ローンの返済滞納による住宅の差し押さえ)があると自動的に設定される「法定地上権」もあります。

共有不動産や共有持分は法定地上権の権利関係が非常に複雑です。トラブルが起こったときは、すぐに不動産問題に詳しい弁護士へ相談するとよいでしょう。

>>【弁護士と連携した買取業者】共有持分の買取査定窓口はこちら

- 地上権は「土地を借りて使用する権利」であり、所有者に近い強い権限を持つ。

- 抵当権の実行で競売があると「法定地上権」が自動で発生する。

- 共有不動産の法定地上権は「抵当権がどのように設定されているか」が重要。

地上権とは土地の共有・単独所有に関わらず「土地を実際に使用する権利」

土地を借りて使用する権利を「借地権」といいますが、その形式は「地上権」と「賃借権」の2つに分けられます。

地上権は賃借権と比較して、借りる側の権限が非常に強い権利です。

水路の設置や植林など、土地に大きな影響を与える使用も自由におこなえます。また、地上権そのものを売却・貸し出し可能です。

共有名義の土地で地上権を設定する場合、その行為は変更行為(不動産の形や性質を変える行為)にあたるため、共有者全員の同意が必要になります。

一方の賃借権は、例として賃貸住宅やレンタカーを思い浮かべると理解しやすいでしょう。賃借権では契約内容によって借りたものの使い方を決められ、借りた側が勝手に改造することや又貸しすることはできません。

賃借権については別の記事で詳しく解説しているので、こちらもご覧ください。

【賃借権とは?】知っておくべき基礎知識と共有持分の譲渡・賃貸借で必要な条件

【賃借権とは?】知っておくべき基礎知識と共有持分の譲渡・賃貸借で必要な条件

地上権は「土地を直接的に支配する権利」

地上権は民法で定められた権利であり、一定の目的であれば「土地に対して所有しているときと同等の権限」を持てます。

民法第265条

地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。

条文における「工作物」とは、土地とは切り離せない人工物全般のことを指します。住居やビルなどの建築物や、道路や鉄道、電柱や看板などを含みます。

また、土地の範囲は立体的に考えられるため、地下や空中にも及びます。

そのため、地下トンネルや電線を通すときにも、地上権の設定が必要になります。

まったく同じところに、複数の「工作物」や「竹林・樹木林」を設置できません。そのため、地上権では土地を独占的に支配する権限を持てます。

建物の新築や解体が自由

地上権を持っていれば、いつでも建物の新築や解体は可能ですし、極端にいえば住宅を建て壊して林に作り変えるようなこともできます。

一般的な賃借権では、このような「土地の使用方法」は所有者の権限で決められます。土地をどのように使うのか、借りている側が自由に決定・変更できるのが地上権の大きな特徴です。

ただし、果物や野菜の栽培などは農業が目的になるため、地上権とは違う「永小作権」という権利の設定が必要になります。

地上権の「譲渡」や「賃貸」も可能

地上権は土地所有者の承諾なくその権利を譲渡(売却や贈与)したり、他の人に貸したりできます。

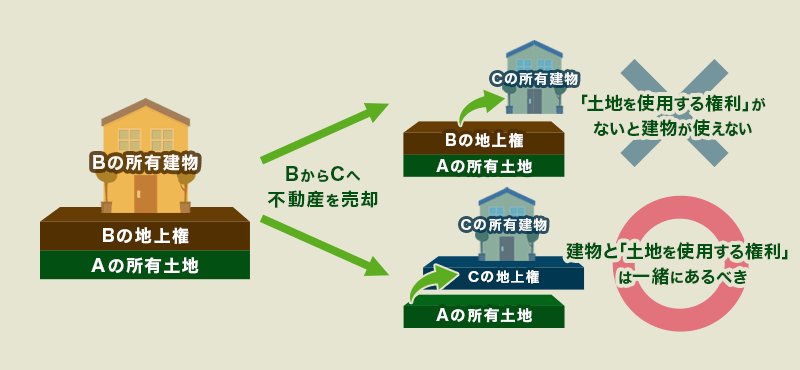

地上権は「土地上になにかを所有する」ための権利です。逆にいえば、「土地上のなにか」を譲渡したり貸したりするには、地上権も付いて回るのが当然と考えられるためです。

しかし、もしもAが「地上権の譲渡・貸出」が禁止した場合、Bは建物しか売却できません。購入希望者としては、建物だけ購入しても土地の権利がなければ使用できません。

これではBが持つ建物の所有権を侵害することになり、地上権の趣旨から外れてしまいます。

地上権の譲渡や賃貸を禁止する特約は無効になります。当事者間でそのような合意があっても、裁判では反映されません。

地上権者は「地代の支払い」と「地上権が消滅したときの原状回復」が義務となる

地上権には強い権限がある代わりに、義務として「地代の支払い」と「地上権が消滅したときの原状復帰」があります。

地代とはいわゆる賃料と同じものですが、法律による規定はありません。つまり、当事者間で価格や支払い方法を決めます。お互いの合意があれば地代を無償にできますし、一括払いと定期払いも自由に設定可能です。

原状回復は、民法の「工作物の収去等」によって規定されています。

民法第269条

1.地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができる。ただし、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、地上権者は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。

2.前項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

「~収去することができる」という表記の通り、本来は「収去(=取り去ること)が可能である」とする権利の規定ですが、実際は特約や慣習から原状回復を義務とみなすことが一般的です。

地代の取り決めがないときは「無償で地上権を設定した」と判断される

もし地代に関する話し合いをせず、なんの取り決めをしていなかった場合は「地代は無償で設定した」とみなされる恐れがあります。

過去の分まで地代を請求しようと思っても、そもそも支払うべき地代は存在しないことになります。そのようなことを防ぐため、当事者間でしっかり話し合いをしましょう。

また、このような当事者間での取り決めを第三者に主張するためには、法務局への登記申請が必要です。

地上権が消滅したときに土地所有者が「土地上にあるもの」を買取できる

上記の民法第269条にもありますが、地上権が消滅するときに土地所有者が土地上の工作物や竹木を買取できます。

工作物などが今後も有益であるならば買取できることは土地所有者のメリットですが、そのようなケースは少ないでしょう。

逆に、地上権者から土地所有者に買取を請求できることもあります。工作物が建物である場合は「借地借家法」の対象となり、これに規定された「建物買取請求権」を実行できるのです。

借地借家法第13条

借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。

ただし、実際に買取請求が認められるかは事例によって異なります。土地所有者にしろ地上権者にしろ、買取可能かどうかは弁護士に相談してみるとよいでしょう。

「土地の共有持分のみに地上権を設定」はできない

地上権は、原則として土地の全体に設定されます。部分的に設定したい場合は、その部分を切り分けて別の土地にしてから設定します。

これに対し共有持分は「所有権をどれだけ持っているか」を表す言葉であり、不動産の物理的な範囲を指すものではありません。「1,000円万円の不動産の1/2、500万円分の共有持分」というように、価格を基準に考えます。

共有持分では「ここからここまでがAの土地」とはいえないため、地上権の設定はそもそも不可能といえるでしょう。

「自分の持分だけに地上権を設定したい」という場合は、共有持分にそって土地を分割しなければなりません。

共有物の分割を他共有者に求める「共有物分割請求」については、次の関連記事も参考にしてください。

共有物分割請求とは?共有物の分割方法や訴訟の手順・費用を詳しく解説

共有物分割請求とは?共有物の分割方法や訴訟の手順・費用を詳しく解説

地上権は土地所有者に不利な面が多いため「賃借権」を設定することが一般的

土地所有者から見た場合、地上権の設定はデメリットの方が多くなります。そのため、一般的に土地を貸し出すときは「賃借権」を設定するケースが多いです。

賃借権においても、生活の基盤である不動産の場合は借りる側の権利は強く保護されます。建物の建築・所有を目的とする場合は、ほとんどの場合は賃借権で充分と考えられるでしょう。

地上権と賃借権は「権利の対象」が違う

地上権も賃借権も土地を借りるための権利ですが、根本的な違いは「権利の対象」にあります。

物を対象とする権利は「物権」といわれ、地上権も「土地そのものを直接的に支配・使用できる権利」なのでこれにあたります。その他の物権で、もっとも代表的なものは所有権です。

これに対して、人を対象としてなにかしらの行為を求める権利を「債権」といい、所有者に「土地を使わせてほしい」と求める賃借権はこちらに分類されます。

法律的に優先されるのは、債権よりも物権です。しかし、近年では「賃借権も物権化しつつある」といわれるほど、賃借権において借りる側の権利が強化されています。

地上権が設定された土地は明け渡し請求が難しい

地上権の概要について解説しましたが、特にトラブルになるのが明け渡しに関してです。

土地の所有者が変わって明け渡しを求められたり、それとは逆に購入した土地に以前からの住居人がいて困っているという人もいるでしょう。

土地に地上権が設定されている場合、土地所有者からの一方的な明け渡し請求は基本的にできません。契約時に中途解約を可能とする特約を結んだとしても無効になります。

話し合いで借地人(=地上権者)から合意が取れればできますが、高額な立退き料が必要になる可能性も高いです。

借地人から途中解約を申し出る場合は、原則的には自由です。しかし、地代の支払いがあるときは1年前の予告か、1年分の地代を支払うように定められています。

民法第268条

設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、別段の慣習がないときは、地上権者は、いつでもその権利を放棄することができる。ただし、地代を支払うべきときは、1年前に予告をし、又は期限の到来していない1年分の地代を支払わなければならない。

明け渡し請求とは?不動産の明け渡し請求における基礎知識や請求方法を具体例とともに解説します

明け渡し請求とは?不動産の明け渡し請求における基礎知識や請求方法を具体例とともに解説します

期間満了時に「契約を更新しない旨の通告」と「正当な事由」がなければ自動更新される

地上権は期間を満了しても、自動更新されるのが基本です。土地所有者から解約を申し入れるには、事前に契約を更新しないという通告と、それに対する「正当な事由」が必要になります。

地上権を設定する目的が建物の所有の場合は「借地借家法」が適用され、「土地の使用を必要とする目的」について「正当な事由」に該当するかを判断します。

「正当な事由」としては、具体的に次のものがあげられます。

- 土地所有者及び借地人が土地の使用を必要とする事情

- 契約が設定されたときや地代の支払状況などこれまでの経緯

- 土地の利用状況

- 立ち退き料の有無やその内容

「土地の使用を必要とする目的」をメインとして、これらの項目を総合的に判断します。

借地借家法第6条

~借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。以下この条において同じ。)が土地の使用を必要とする事情のほか、借地に関する従前の経過及び土地の利用状況並びに借地権設定者が土地の明渡しの条件として又は土地の明渡しと引換えに借地権者に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、述べることができない。

地上権の期間は自由に設定できる

地上権の期間は当事者間で自由に設定できます。最長で何年という決まりはないので、永久とすることも可能です。ただし、なんの取り決めもしておらず、借地人が権利を放棄しない場合、裁判所に定めてもらうこともできます。

民法第268条

地上権者が前項の規定によりその権利を放棄しないときは、裁判所は、当事者の請求により、20年以上50年以下の範囲内において、工作物又は竹木の種類及び状況その他地上権の設定当時の事情を考慮して、その存続期間を定める。

また、地上権の目的が建物の所有である(=借地借家法の適用を受ける)場合は、期間の最低年数は30年となります。

借地借家法第3条

借地権の存続期間は、30年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。

地上権を第三者に主張するには登記が必要

地上権は当事者間の契約により設定されます。契約は口頭でも有効とされますが、将来のトラブルを避けるためにも書面にて明文化した方がよいでしょう。

地上権を設定したら、登記によってその契約が公にも認められます。登記があれば、譲渡や相続で土地の所有権が移動しても、地上権を主張できます。

地上権の契約書や、登記申請の書類作成は司法書士にサポートを依頼しましょう。自分でも書類作成できますが、1つの記載ミスがあるだけで大きなトラブルに発展する恐れがあります。

【間違った登記はすぐ修正!】共有持分における更正登記の方法や書類&費用を解説!

【間違った登記はすぐ修正!】共有持分における更正登記の方法や書類&費用を解説!

地上権を設定するのであれば土地所有者にとって登記は義務

地上権は土地所有者に登記義務があります。そのため、地上権が設定されると登記簿に必ず記載があります。

一方、賃借権も登記できますが、土地所有者の協力義務はありません。代わりにその土地に賃借権者が所有する建物を登記すると、賃借権を登記した場合と同じ扱いを受けられます。

登記簿はだれでも閲覧可能です。購入したい土地の権利関係を知りたければ、法務局やインターネット上で登記簿を見るとよいでしょう。

参照:法務局 インターネットを利用して、登記事項を確認するサービスについて

登記に必要な書類と主な登記項目

登記に必要な書類や、申請する項目は事例によって異なります。主だったものを以下にあげますが、実際に登記するときは法務局の窓口や司法書士に相談しましょう。

-

【必要な書類】

- 登記原因証明情報(地上権の契約書など)

- 登記識別情報通知

- 土地所有者の登記識別情報(もしくは権利証書)

- 土地所有者の印鑑証明書

-

【登記項目】

- 登記の目的

- 申請の受付の年月日及び受付番号

- 登記原因及びその日付

- 登記権利者の氏名又は名称及び住所、並びに登記名義人が複数であるときはそれぞれの持分

- 地上権設定の目的

- 地代支払いの定め

- 期間の定め

- 区分地上権設定の場合における、目的となる権利の範囲

地下鉄や高架線路の土地使用には「区分地上権」が設定される

土地の一部分だけに地上権を設定する場合は「区分地上権」といわれます。一部分だけに設定するケースとしては、地下鉄やトンネルの敷設、橋や高架線路を空中に架けるときなどがあります。

もう少し小さい範囲で例えると、電線が土地の上空を通るときのわずかな範囲であっても、区分地上権の設定が必要です。

公共事業での必要性から、国や自治体、インフラ会社との間に区分地上権を設定する場合がほとんどです。

区分地上権は「使用する部分のみ土地を分筆」して登記する

地上権は土地の一部分に設定できますが、登記は原則として1つの土地にしかおこなえません。

そのため、区分地上権を登記する前に土地を分筆(分割して別の土地にすること)するのが一般的です。

土地を分割した結果、もともとあった建物が2つの土地にまたがることもあります。

また、土地に抵当権が設定されている場合、抵当権の実行で区分地上権が消滅しないように登記上の再設定が必要になります。

抵当権の再設定にかかる費用は、公共事業の場合には国や自治体が負担することが多いです。しかし、実際にどのような契約になるかは、事前によく確認すべきでしょう。

抵当権の実行による競売があると「法定地上権」が設定されることがある

「地上権は当事者同士の契約により発生する」と解説しましたが、法律で自動的に地上権が設定されたとみなされることがあり、これを「法定地上権」といいます。

民法第388条

土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。

法定地上権は、不動産に抵当権を設定してローンを組み、支払いが滞るなどして抵当権が実行されると発生します。

要件さえ満たせば「法定地上権を発生させない」という特約があっても無効になります。

抵当権と法定地上権に関しては別の記事でも解説しているので、そちらもぜひ参考にしてみてください。

抵当権設定された共有持分はどうなる?競売後に落札者へ地代を請求する方法も解説

抵当権設定された共有持分はどうなる?競売後に落札者へ地代を請求する方法も解説

法定地上権の発生には4つの要件がある

法定地上権はただ「抵当権の実行で土地と建物の所有者が変わる」だけでは設定されません。抵当権者の不利にならないよう、4つの要件を満たす必要があります。

- 【要件1】抵当権を設定したときにすでに建物があること

- 【要件2】抵当権を設定したときに土地と建物の所有者が同一であること

- 【要件3】土地か建物のどちらか一方または両方に抵当権が設定されること

- 【要件4】抵当権実行により土地と建物の所有者が別々になること

また、実際は抵当権以外で競売が起こったときも法定地上権が成立することもあります。

次の項目から、それらの要件を1つずつ詳しく見ていきましょう。

【要件1】抵当権を設定したときにすでに建物があること

抵当権を設定したとき、すでに建物があることが要件の1つです。

金融機関としては更地として地上権のない状態で審査したのに、あとから建物を建てて法定地上権が成立すれば、予想できない不利益を受けてしまうためです。

ただし、抵当権を設定するときに建物を建てる予定が明らかな場合、つまり金融機関が「法定地上権の発生を予測できる状況」であったなら、この要件は満たしていると判断されることもあります。

また、抵当権設定時にあった建物の改築や建て直しの場合は、法定地上権が発生しうる状態に変化はないため、要件が成立すると考えられます。

【要件2】抵当権を設定したときに土地と建物の所有者が同一であること

抵当権の設定時、土地と建物が同じ人物の名義であることも要件の1つです。

これは、もし名義が別々であれば土地の所有者と建物の所有者の間で「地上権を含むなんらかの取り決めは既にされているはず」であり、法定地上権を設定する必要はないと考えられるからです。

ただし、抵当権設定後に譲渡などで所有者が別れた場合には、法定地上権は成立します。

不動産は譲渡や相続で所有者が変わるのは当然なので、金融機関(=抵当権の所有者)から見ても「予測できる事態」であるためです。

【要件3】土地か建物のどちらか一方または両方に抵当権が設定されること

抵当権が土地・建物の「どちらか」または「両方」に抵当権が設定されていることも要件に入ります

この要件は一見、法定地上権の前提からして当然のようにも見えます。この要件の趣旨は、所有者が完全に変わっても要件の成立に関係ないという点です。

つまり、抵当権実行の結果であれば、もとの所有者が土地・建物の名義から完全に消えても法定地上権は発生するということです。

【要件4】抵当権実行により土地と建物の所有者が別々になること

抵当権の実行がきっかけであることは、条文にも「抵当権の実行によって」と記されているとおり大前提といえます。

しかし、競売には種類があり、抵当権実行による競売以外でも法定地上権が成立するので注意が必要です。

抵当権が実行された結果に発生するのは「任意競売」ですが、それ以外に、借金の返済や滞納した税金の支払いのために裁判所が命令する「強制競売」も、法定借地権の成立要件を満たすのです。

民事執行法第81条

土地及びその上にある建物が債務者の所有に属する場合において、その土地又は建物の差押えがあり、その売却により所有者を異にするに至つたときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合においては、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。

国税徴収法第127条

土地及びその上にある建物又は立木(以下この条において「建物等」という。)が滞納者の所有に属する場合において、その土地又は建物等の差押があり、その換価によりこれらの所有者を異にするに至つたときは、その建物等につき、地上権が設定されたものとみなす。

ただし、共有物分割請求訴訟による競売の場合は、法定地上権成立の要件を満たさない可能性があります。

共有物分割請求訴訟とは、共有状態を解消するために裁判へ提起する訴訟です。訴訟の結果として競売にかけられることがあります。

共有物分割請求とは?共有物の分割方法や訴訟の手順・費用を詳しく解説

共有物分割請求とは?共有物の分割方法や訴訟の手順・費用を詳しく解説

共有物分割請求訴訟による競売は「形式的競売」といわれ、法定地上権が成立するか否かに統一見解はありません。

一般的には否定的な意見が主流ですが、弁護士などに個々の状況を踏まえて判断してもらうとよいでしょう。

【ケース別】共有不動産において法定地上権が発生する基準を知ろう

もし、自分が共有名義の不動産を持っていたとして、共有の土地や建物が競売に掛けられてしまったときに法定地上権が発生するのか、気になるところでしょう。

しかし、法定地上権と共有不動産の関係はとても複雑です。それぞれの共有持分に対して抵当権を設定したとき、法定地上権が発生するパターンとしないパターンに別れてしまいます。

しかし、要点さえ理解すれば意外にわかりやすくなります。その要点とは以下の2つです。

- 地上権は共有持分だけには設定されない。

- 抵当権に関係ない共有者の権利は侵害されない。

この2つを抑えた上で、より具体的な事例を解説していきます。

ただし、細かな状況の違いで判断は大きく変わるので、自分の状況ではどのように解釈すべきかは不動産に詳しい弁護士に相談しましょう。

【ケース1】共有の土地or建物の「全体」で抵当権が実行されると法定地上権は発生する

土地も建物も、不動産全体が競売に掛けられた場合は、法定地上権が発生します。

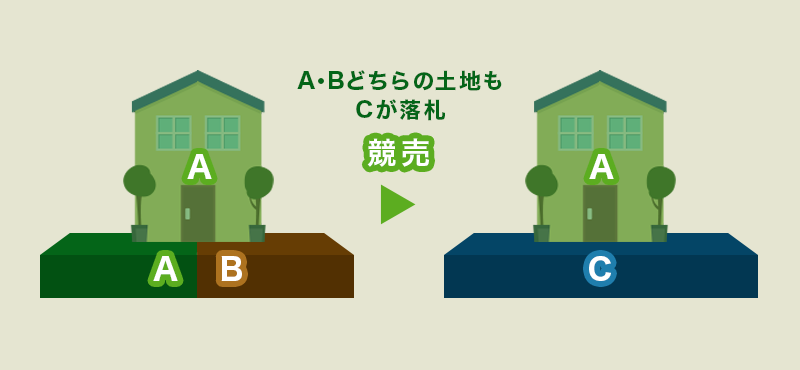

【ケース2】土地の共有持分に抵当権が実行されても法定地上権は発生しない

土地の共有持分のみに抵当権が実行されても、法定地上権は発生しません。

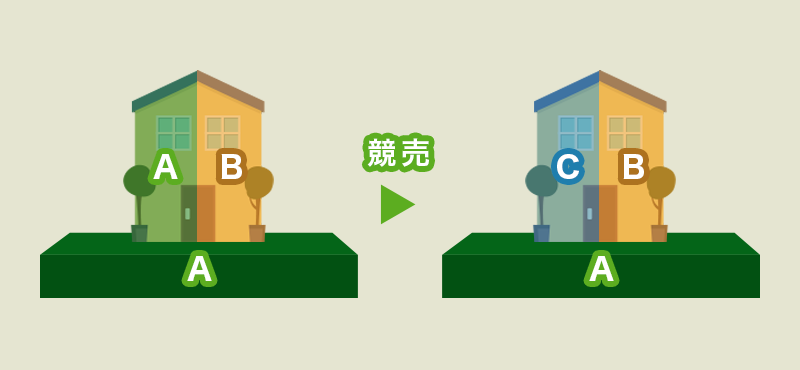

抵当権が実行されて共有持分がCに渡ったとき、一見すると「法定地上権の4つの要件」を満たしているようにも思えます。

しかし、Bから見れば自分の関与しないところで抵当権が設定・実行されています。法定地上権が成立すると土地の市場価値が下がり、Bにとっては「不当な損失」です。

これらのことから、土地の共有持分に抵当権が実行されても法定地上権は発生しません。

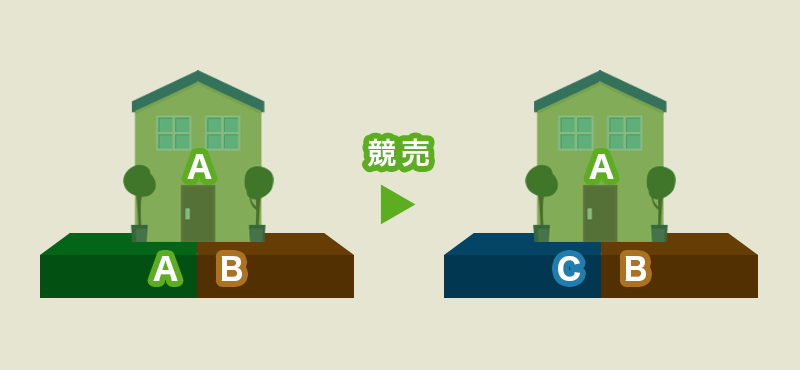

【ケース3】建物の共有持分に抵当権が実行されると法定地上権は発生しうる

建物の共有持分のみに抵当権が実行されると、法定地上権は発生する可能性があります。

具体的には「土地が単独名義・建物が共有名義」の場合です。

Aの建物における共有持分に抵当権が実行され、建物がB・C所有に替わりました。

地上権は土地全体に設定されるという原則があるうえに、法定地上権を得ることはBにとっても利益になります。

法的に誰も「不当な損失」を受けていないため、法定地上権も成立します。

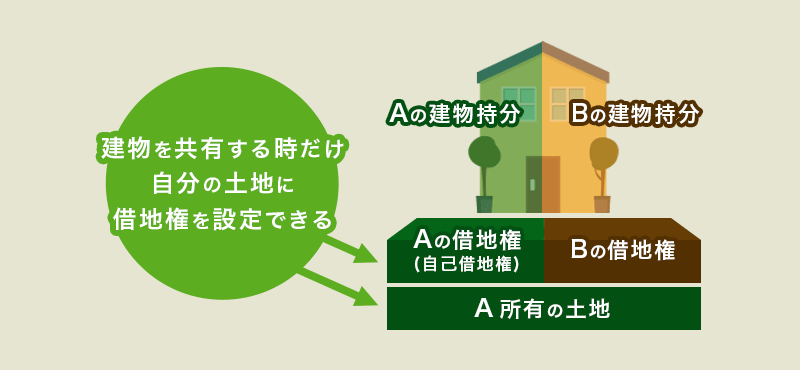

「自己借地権」で法定地上権を防ぐことも可能

本来、土地の所有者が自分の土地に、自分を借地人として地上権などの「借地権」を設定できません。「自分の土地を自分で借りる」状態は起こりえないとされるためです。

しかし、自分の土地上にある建物をだれかと共有する場合には例外的に認められます。それが「自己借地権」といわれるものです。

※所有権以外の権利を共有する場合、準共有といわれます。

土地の賃借に関する契約が既にある場合、上書きはできません。この「自己借地権」を設定・登記することで、法定地上権の発生を阻止できます。

競売で不動産を落札するときは法定地上権が発生するか確認しよう

落札者の視点で考えると、競売で不動産を落札する際は、法定地上権が発生し得るか事前に確認する必要があります。

競売で土地を落札しても、法定地上権が発生すれば自由に使えません。不利益にも思えますが、登記簿で権利関係を見れば予測できるため「不当な損失」とはいえません。

建物を落札する場合は、法定地上権が発生するならむしろ利益といえます。しかし、自己借地権が設定されていれば、やはり自由に使えません。

競売で不動産を落札するときは、土地でも建物でも権利関係をしっかりと把握する必要があるでしょう。

自分で調べるのが面倒な場合は、弁護士や司法書士に調査を委任するという手もあります。

地上権の主張には「事前の契約と登記」か「法定地上権の要件を整える」ことが必要

地上権、法定地上権と、共有持分との関わりについて解説しました。

もし、なんらかの理由で地上権を主張する場合、重要なのは「地上権について当事者同士で契約と登記があるか」もしくは「法定地上権の要件が整っているか」の2点です。

まずは登記簿を見て、土地に関する権利関係やこれまでの経歴を確認しましょう。

繰り返しになりますが、共有持分と地上権の関係は非常に複雑です。もし、共有持分や地上権のことでなにかトラブルが起こったのであれば、まずは弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

共有持分の売却を検討中なら、弁護士と連携している共有持分専門の買取業者に相談してみましょう。

地上権などの権利調整から法的な手続きまで、総合的なサポートを受けられます。

地上権についてよくある質問

地上権とは土地を借りる権利(借地権)の一種で、借りる側の権限が非常に強い権利です。地上権を取得すれば、土地に大きな影響を与える使用も自由におこなえます。

土地所有者の許可がなくても、建物の新築や解体が可能になります。また、地上権の売却や貸し出しも可能です。

地上権は「土地を直接的に支配する権利」であり、権利の対象が土地そのものである「物権」です。一方、賃借権は「土地を他者に貸し出して使わせる権利」であり、権利の対象が人である「債権」になります。

共有持分だけに地上権の設定はできません。共有持分は「どこまでがだれの土地か」と具体的に表すものではないので、地上権の設定は不可能です。ただし、地上権を複数人でもつことは可能です。

当事者間の契約によるものではなく、法律によって自動的に地上権が設定される場合もあり、これを「法定地上権」といいます。抵当権の実行で土地と建物の所有者が変わるとき、いくつかの要件を満たすことで法定地上権が成立します。