離婚するにあたって、夫婦の共有名義で購入した家の共有持分をどうするべきか悩んでいませんか?

結論からいうと、夫婦が離婚する際は共有持分も財産分与で折半するのが基本です。

しかし、共有持分を含めたすべての財産を「双方が納得するように」分割する必要があるため、財産分与が確定してから売却するほうが無難といえます。

もし、離婚調停中に共有持分を売却したいときは、弁護士と連携した「共有持分専門の買取業者」に相談するとよいでしょう。

弁護士と連携した専門買取業者なら、財産分与も考慮した適切な手順とタイミングで共有持分を買取できます。まずは無料相談を利用して、離婚時の共有持分売却についてアドバイスをもらいましょう。

>>【トラブルを避け持分を高値で売却!】弁護士と連携した専門買取業者による相談窓口はこちら

- 離婚調停中の共有持分売却は、その後の財産分与で不利になることが多い。

- 離婚調停中の共有持分売却は、法律に詳しい専門買取業者に相談するのがおすすめ。

- 離婚後のトラブルを防ぐために、共有関係は離婚時に解消しておこう。

離婚調停中や別居後の共有持分売却は不利になることが多い

離婚調停中や別居後でも共有持分の売却はできますが、その後の調停で不利になることが一般的です。

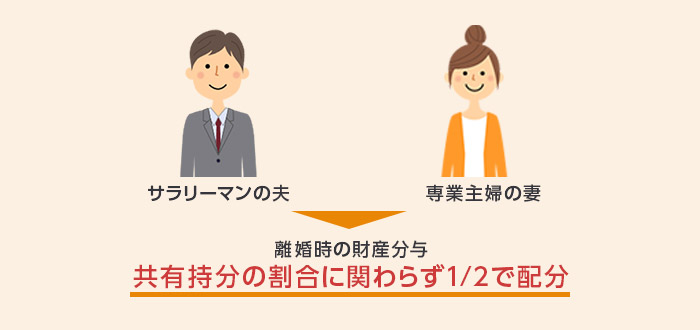

なぜなら、不動産は持分割合に関わらず、離婚時の財産分与で1/2ずつにわけるのが原則だからです。

それでは、持分割合の多いほうが損をすると思う方も多いのではないでしょうか。

持分割合の多いほうが損しないためには、共有物分割請求を利用するという方法があります。

財産分与と共有名義不動産の関係について詳しく解説していきます。

不動産は財産分与において「共有持分の割合に関わらず1/2で配分」が原則

共有名義で購入した不動産は、離婚時に財産分与の対象となります。

財産分与において、婚姻中に築いた財産は1/2ずつわけるのが原則です。

なぜなら、夫婦が財産を築くための貢献は、収入以外に家事や育児といった負担も考慮されるからです。

民法第760条

夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

そのため、離婚時の財産分与では購入時の出資額と関係なく、不動産の配分は1/2ずつとなることが一般的です。

ただし、夫婦のどちらかが特殊な才能や資格によって一般よりも大幅な高収入を得ている場合などは、片方の財産分与割合が減らされることもあります。

財産分与の話し合い次第では配分を自由に決めることもできる

財産分与ではどの財産も1/2にするのが原則ですが、双方の合意があれば自由な割合で財産分与ができます。

出資額に大きな差があるときなど、共有名義不動産を1/2とすることに納得ができない場合は財産分与での話し合いで相手を説得するのがよいでしょう。

【離婚時における自宅の財産分与】自宅はどうなる?財産分与の方法を状況別に詳しく解説

【離婚時における自宅の財産分与】自宅はどうなる?財産分与の方法を状況別に詳しく解説

財産分与の成立前に共有物分割請求をしたほうがよいケースもある

離婚時は基本的に、財産分与で不動産を含む財産を分割しますが、財産分与が完了する前に共有物分割請求をすることも可能です。

共有物分割請求とは、他共有者に対して、不動産を分割し共有名義を解消するよう求める手続きです。

離婚前の共有物分割請求が有効なケースとしては、以下のような例が挙げられます。

- 不動産購入時の出資額に大きな差がある

- 相手が離婚を拒否している

- 離婚までの期間が長く、固定資産税や維持費などの負担ばかりが継続する

共有物分割請求についての詳細は、以下の記事をご参照ください。

共有物分割請求とは?共有物の分割方法や訴訟の手順・費用を詳しく解説

共有物分割請求とは?共有物の分割方法や訴訟の手順・費用を詳しく解説

「権利濫用になる」として共有物分割請求が認められない場合もあるので注意

共有物分割請求は、共有者ならいつでも請求できます。

しかし、夫婦の共有不動産は、夫婦双方の経済事情や住居確保の必要性などを考慮して、共有物分割請求を認めないケースがあります。

権利の行使によって相手方に不当な不利益が発生する場合、権利の濫用とみなされて権利行使ができなくなるのです。

権利濫用が適用されるかどうかは個別の事情が大きく影響するため、詳しくは弁護士に相談するのがよいでしょう。

財産分与が完了すれば共有持分は自由に売却できる

財産分与が完了して不動産に対する自分の持分が確定すれば、その持分は自分の財産となるため自由に売却ができます。

財産分与をせずに離婚した場合でも、後から財産分与の請求が可能です。

民法第768条

協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。引用:e-Govポータル「民法第768条」

ただし、離婚後2年が経過すると財産分与請求権は消滅するので注意しましょう。

また、離婚して時間が経過すると、財産を処分されてしまう恐れもあります。そのため、財産分与は離婚時にしておくのが望ましいでしょう。

離婚調停中に共有持分を売却したいときは法律に詳しい専門買取業者に相談がおすすめ

法律に詳しい共有持分専門の買取業者なら、離婚調停と並行しつつ権利の濫用とならないように買取を進められます。

専門買取業者のなかでも、弁護士と連携しているところへ相談するのがとくにおすすめです。弁護士と連携している専門買取業者であれば、共有物分割請求から離婚協議まで一貫したサポートができます。

無料相談や査定をしている業者もあるので、迷ったら相談してみるのもよいでしょう。

下記の記事では、おすすめできる共有持分専門の買取業者を紹介しています。

【共有持分の買取業者おすすめ27選!】共有名義不動産が高額買取業者の特徴と悪質業者の見極めポイント!

【共有持分の買取業者おすすめ27選!】共有名義不動産が高額買取業者の特徴と悪質業者の見極めポイント!

離婚時に共有関係を解消する方法

離婚が決まったら、のちのトラブルを防ぐためにも共有関係は解消しておくのが望ましいです。

離婚後どちらかが住み続ける場合や、ローンの返済状況によっても共有関係の解消方法は異なります。

特にローンが残っているのなら注意が必要です。共有関係の解消方法を説明していきます。

共有名義不動産を売却して共有関係を解消する

離婚後、共有名義不動産にどちらも住まないのであれば、不動産を一括で売却する方法があります。

しかし、夫婦での共有名義の場合、住宅ローンを組んでいることがほとんどです。

ローンの返済状況によって売却方法が異なりますので、それぞれ説明していきます。

ローンが残っていなければ通常売却

ローンが残っていなければ、通常の不動産と同じように売却をして得た利益を財産分与で分割するのが一般的です。

この場合、譲渡所得税が発生することがあるので注意しましょう。

不動産の売却代金から、売却費用や譲渡所得税を差し引いた金額が財産分与の対象です。

共有持分の「所有・取得・譲渡・売却」にかかる税金を解説!税負担を軽減する公的制度もあわせて紹介!

共有持分の「所有・取得・譲渡・売却」にかかる税金を解説!税負担を軽減する公的制度もあわせて紹介!

売却金額がローン残高より高ければ通常売却ができる

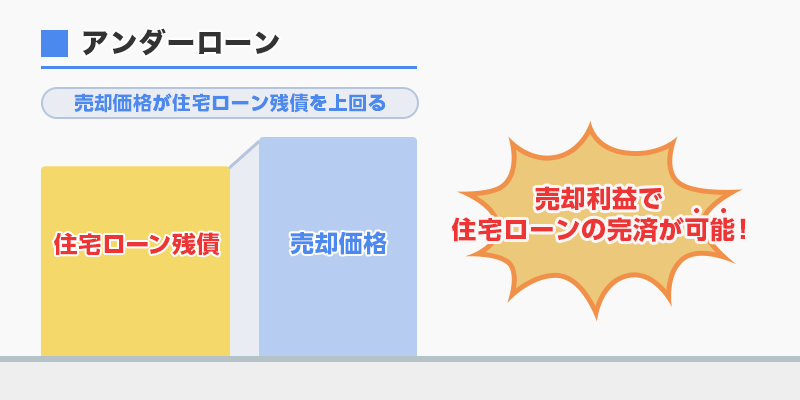

不動産の売却価格がローン残高より高ければ、通常売却ができます。売却価格がローン残高を上回っていることを「アンダーローン」といいます。

売却後に売却利益でローンを完済し、残りの金額を財産分与で分割するのが一般的です。

この場合は離婚後にローンを払い続ける必要もないので、売却が完了すれば共有関係は解消されてトラブルなどに繋がることもほとんどありません。

売却金額がローン残高より低いときは任意売却となる

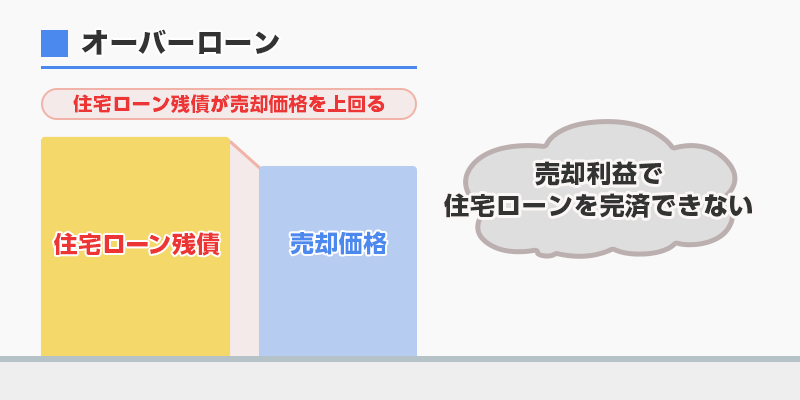

不動産の売却価格がローン残高より低いと、通常売却ができません。売却価格がローン残高を下回っていることを「オーバーローン」といいます。

不動産の売却価格がローン残高より低いと、任意売却の手続きが必要です。

任意売却とは、ローン契約を結んでいる金融機関の承諾を得て不動産を市場で売却することです。

また、不動産の売却価格がローン残高を下回る場合、その不動産はそもそも財産分与の対象にしないのが原則です。

ただし、あくまで原則なので、離婚協議による話し合い次第では財産分与の対象にすることもあります。

その場合は、残ったローン残高の支払いなどについても充分に話し合い、取り決めを書面に残しておきましょう。

任意売却なら競売を回避できる!メリット&デメリットや具体的な手順と費用を解説!

任意売却なら競売を回避できる!メリット&デメリットや具体的な手順と費用を解説!

離婚後に家を妻のものにする方法とは?財産分与の基礎知識から解説します!

離婚後に家を妻のものにする方法とは?財産分与の基礎知識から解説します!

住み続ける方の単独名義にする

離婚後もどちらかが住み続けるのなら、住む方の単独名義に変更するのがよいでしょう。

ローンが残っていなければ、離婚成立後に法務局へ名義変更の申請をすれば手続きができます。

このとき、登録免許税と不動産取得税が課せられます。

ローンが残っていると名義変更は難しい場合が多い

金融機関は借入時の条件でローンを融資しているため、名義変更を承諾しないケースがよくあります。

ローンが残っている場合、勝手に名義変更をしてしまうと金融機関に契約違反とみなされることがあるので注意が必要です。

ローン残高を一括請求されることもあるため、名義変更をするときはかならず金融機関に相談しましょう。

【離婚時の住宅ローン】銀行に相談しても名義変更は困難!離婚時における家の扱いも解説

【離婚時の住宅ローン】銀行に相談しても名義変更は困難!離婚時における家の扱いも解説

共有関係を解消しないまま離婚すると起こりうること

離婚後も不動産が共有名義のままだと、さまざまな場面で共有者同士の協力が必要です。

共有名義不動産の売却は共有者全員の同意を得る必要がありますし、固定資産税は共有者が連帯して支払わなければなりません。

特別な理由がない限りは、離婚時に共有関係を解消しておくほうがよいでしょう

共有名義のままだと、どんなときに不都合があるか説明していきます。

一括での売却が難しくなる

共有名義不動産は、不動産全体を一括で売却するには共有者全員の同意が必要とされます。

民法第251条

各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。引用:e-Govポータル「民法第251条」

そのため、離婚後に不動産を一括で売却したいと思っても、共有者に反対されたら売却ができないのです。

自分の持分のみであれば売却ができますが共有持分のみの需要は低く、売却価格は市場相場よりも低くなることが一般的です。

自分の持分だけ売却する場合は、共有持分を専門に取り扱う買取業者に相談するのがよいでしょう。

高額かつ最短数日のスピード買取が可能で、一般的な不動産会社では取り扱えないような物件でも積極的に買い取ってくれます。

住んでいなくても固定資産税の請求をされる

固定資産税の納税義務は、不動産の所有者にあります。

そのため離婚後に家を出ていたとしても、名義を変更していなければ固定資産税の納税義務が発生します。

ただし、不動産に住んでいない共有者は、実際に住んでいる共有者へ家賃を請求することが可能です。

そのため、共有名義不動産の場合、どちらかが固定資産税を負担する代わりに家賃を請求しないといった形式をとる場合があります。この形式であれば、固定資産税のトラブルは回避できます。

しかし、固定資産税を負担するはずの「実際に住んでいる共有者」が納税を怠ると、結局は他の共有者に請求が回ってきてしまいます。

のちのトラブルを確実に防ぐためには、離婚時に共有関係を解消しておくのがよいでしょう。

夫婦の共有関係は離婚時に解消しよう

離婚後の財産分与において、共有名義不動産は持分割合に関わらず1/2ずつ取得するのが原則です。

財産分与前であれば、共有物分割請求によって持分割合に応じた分割を求めることもできますが、権利濫用が認められて棄却されるケースも多くあるので注意しましょう。

離婚後も共有名義のままにしておくと、自由に売却ができなくなったり、住んでいなくても固定資産税の納税義務が発生するなどの不都合があります。

離婚後に遺恨を残さないためにも、離婚が決まったら共有関係は解消するのがよいでしょう。

共有関係の解消方法には「相手の持分を買い取る」「持分を放棄する」などいくつかありますが、最も確実で手間なくおこなえるのは自分の持分を売却することです。

当サイトで紹介しているような共有持分専門の買取業者であれば、共有者とのトラブルを避けて自分の持分のみ高値で買い取ってもらうことが可能なので、まずは無料査定を利用してみてはいかがでしょうか。

>>【手間なく・高値で持分を現金化!】共有持分の買取査定窓口はこちら

共有持分と離婚についてよくある質問

売却はできますが、財産分与では、共有持分の売却代金も含むすべての財産を折半することが原則となります。売却が「離婚前に自分の共有持分を現金化して、財産分与の対象から外す」という目的だとしたら、意味がないといえるでしょう。

不動産を売却して売却益を折半するか、他の財産も考慮して全体で折半となるよう分与しましょう。また、離婚協議で合意すれば、折半ではなく異なる割合で分与できます。

夫婦の共有不動産は、夫婦双方の経済事情や住居確保の必要性などを考慮し、共有物分割請求を認めないケースもあります。詳しくは弁護士に相談してみましょう。

共有持分を専門としている買取業者のなかでも、弁護士と連携している専門買取業者に相談するのがおすすめです。離婚問題から共有持分の売却まで、一貫したサポートを受けられます。→弁護士と連携した買取業者はこちら

一括での売却が難しくなる点や、住んでいなくても固定資産税の請求をされる点があげられるでしょう。他にも、不動産の管理に関して、何度も元配偶者と連絡を取り合う必要が出てきます。