一部移転とは、文字どおり不動産の権利を部分的に譲渡(売却や贈与)することを指します。

単独名義の不動産から部分的に権利を譲渡するときは「所有権一部移転」で、共有持分から部分的に権利を譲渡するときは「持分一部移転」といいます。

どちらの一部移転も共有者を増やすという結果は同じですが、共有者を増やす行為は権利関係が複雑になり、トラブルが起こる可能性を上げてしまいます。

共有者は増やさず、自分が他共有者の持分を買い取って人数を減らすか、自分のもっている持分をすべて手放して共有関係を解消したほうが、トラブルを回避できるのでおすすめです。

共有持分を売却したいときは、共有持分専門の買取業者に相談しましょう。共有持分の活用ノウハウをもっているため、高額買取と最短数日での現金化が可能です。

>>【複雑な権利関係を解消し現金も手に入る!】共有持分専門の買取業者による無料相談窓口はこちら

- 所有権移転と持分移転の区別は、もとの不動産が単独名義なのか共有名義なのかで判断する。

- 共有持分の一部移転は「共有持分の一部を贈与or売却」したときに発生する。

- 共有持分を一部だけ売却しても価値は低いため、共有持分は全部売却がおすすめ。

「持分or所有権」「一部or全部」不動産移転の区別方法

共有持分を移転する方法は「持分一部移転」もしくは「持分全部移転」の2つがあります。

また、不動産の名義によっては「所有権一部移転」や「所有権全部移転」といった違いもあります。

具体例を挙げながら、それぞれの違いをわかりやすく解説していきます。

所有権移転と持分移転はもとの不動産が単独名義か共有名義かで区別する

不動産の名義移転を整理すると、次のようになります。

| もとの不動産が単独名義 | 所有権移転 |

| もとの不動産が共有名義 | 持分移転 |

例えば、相続において単独名義不動産を、複数の相続人で共有不動産とした場合は「相続による所有権移転」となります。

一方で、A・Bの共有名義不動産において、Aの持分をCに売却した場合は「売却による持分移転」です。

このように、移転後ではなく移転前の名義が単独であるか、共有であるかで判断します。

共有持分の一部移転なら持分一部移転

次に「一部移転」と「全部移転」の違いを説明します。

例えば、持分割合1/2を持っている共有持分の1/4を譲渡した場合、移転するのは共有持分のうち一部だけなので「一部移転」です。

さらに、もとの不動産が共有持分なので「持分一部移転」となります。

もし上記のケースで、1/2の共有持分すべてを譲渡したのなら、持分すべてが移転するので「全部移転」です。そして、もとが共有持分なので「持分全部移転」となります。

もとの所有者から移転する共有持分が、一部か全部かで移転の種類を区別します。

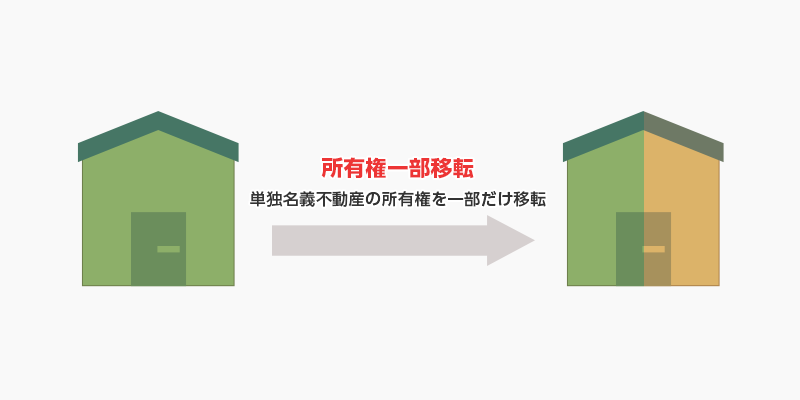

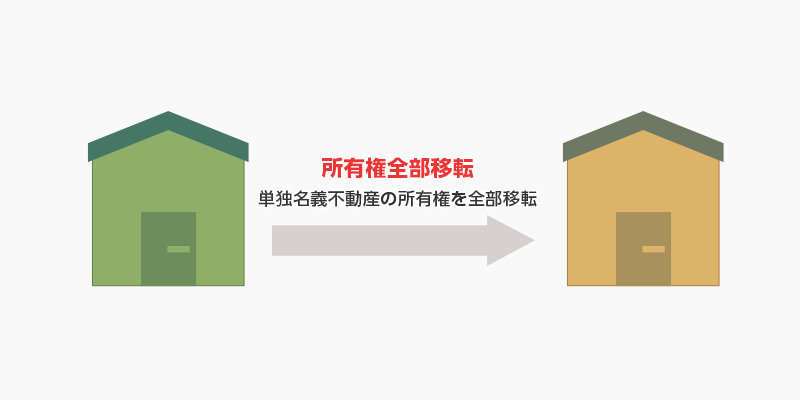

単独名義不動産の一部移転なら所有権一部移転

単独名義不動産においても、共有名義不動産と考え方は同じです。

相続や売却で、もともと単独名義である不動産の所有権から一部だけ移転するのは「所有権一部移転」となります。

反対に、単独名義不動産全体の所有権がまるごと別の人に移るなら「所有権全部移転」です。

「一部移転」と「全部移転」を区別するときは「もとの所有者から」全部が移転しているのか、一部が移転しているのかを確認しましょう。

移転登記は司法書士に相談しよう

登記とは、法務局に不動産の権利関係が変わったことを申告する手続きです。

所有権や共有持分の移転登記は、司法書士に書類代行から申請まで代行してもらうのが一般的です。

自分でおこなうこともできますが、専門的な知識が必要なため、法律事務の専門家である司法書士に依頼したほうがスムーズに申請できます。

移転登記の手順や必要書類、費用などは関連記事を参照してください。

共有持分の移転登記が必要な状況を詳しく解説!登記費用や税金についても説明します

共有持分の移転登記が必要な状況を詳しく解説!登記費用や税金についても説明します

共有持分の一部移転が起こるのはどんなとき?

共有持分の移転は、持分全部移転であるケースがほとんどです。

では、どのようなときに持分一部移転となるのでしょうか?

持分移転となるケースについて、具体的に見ていきましょう。

共有持分の一部を贈与したときは持分一部移転

共有持分の全部ではなく、一部を贈与したときは持分一部移転となります。

例えば相続税の節税対策で、生前贈与として持分割合1/2のうち1/4を譲渡した場合です。

このケースでは、もとの不動産が共有持分であり、移転しているのは共有持分の一部なので「持分一部移転」に当てはまります。

ちなみに、持分を贈与すると贈与税が課せられるので注意しましょう。

贈与税は、年間の贈与額が110万円以下であれば控除が受けられるので、うまく活用するとよいでしょう。

共有持分の一部を売却したときは持分一部移転

共有不動産は自分の持分のみであれば、自由に売却ができます。売却にあたっては、持分の一部を売却することも可能です。

例えば、Aが持分割合1/2である共有持分を1/8ずつBとCに売却したとします。

その場合、もとの不動産が共有であり、移転している持分は一部なので「持分一部移転」となります。

共有持分は持分全部移転が一般的

共有持分では、共有者の数が増えることはデメリットといえます。

共有者が増えると権利関係が複雑になり、共有不動産における管理や売却がしにくくなることがほとんどです。

そのため、例え共有持分の一部移転が可能であっても、のちの共有不動産における権利関係への影響も考慮して、全部移転するのが一般的です。

共有持分の割合はどう決まる?計算方法や持分割合に応じてできることを詳しく解説します

共有持分の割合はどう決まる?計算方法や持分割合に応じてできることを詳しく解説します

共有持分の一部移転は権利関係が複雑になる

共有持分の一部移転は自分の持分のみであれば、共有者がそれぞれ自由におこなえます。

しかし、共有持分の一部移転によって権利関係が複雑になってしまったり、一部のみの売却は不利益になることが多くあります。

また、持分の放棄といった一部移転が認められないケースもあるので注意しましょう。

共有持分の一部売却は価格が低くなることが一般的

前の項目で述べたように、共有持分の一部を売却することは可能です。

ただし、共有持分は個人での活用・売却がむずかしいため、買主を探すのも困難です。

また、市場相場よりも大幅に低い価格となることが予想されます。

ただでさえ、共有持分の売却相場は本来の価値から半額ほど低くなります。それをさらに一部だけ売却しようとしたら、売却価格はますます安くなるでしょう。

共有持分の売却相場はいくらになる?売却価格を決める要因や高く売る方法も解説します!

共有持分の売却相場はいくらになる?売却価格を決める要因や高く売る方法も解説します!

共有持分を売却するなら専門の買取業者に相談しよう

共有持分を売却するなら、共有持分専門の買取業者に相談することをおすすめします。

共有持分を専門に取り扱うことで需要を集中して取り込み、高額の取引ができるからです。一般的な売却相場より高く買い取ってくれる可能性も高いでしょう。

また、弁護士・司法書士と連携している買取業者なら、権利関係の調整や移転登記の手続きなど、総合的なサポートが可能です。

無料査定を受ければ早くて1~2日で価格が提示され、実際に売却するかは査定価格を見てから決められます。

共有持分の売却に迷っているなら、まずは専門買取業者へ相談してみるとよいでしょう。

共有持分の放棄では特定の共有者に分配することはできない

共有持分は売却でも贈与でもなく、放棄することも可能です。

民法第255条

共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。引用:e-Govポータル「民法第255条」

ただし、放棄では共有者が複数いる場合、帰属する持分はそれぞれの持分割合に応じるため、特定の共有者を指定して配分を決めることはできません。

そのため、特定の共有者へ持分を譲りたい場合は贈与や売却をするとよいでしょう。

持分を放棄すると、放棄した側は持分をすべて手放すことになるので、分類としては「持分全部移転」が適切です。持分放棄において一部移転はできないので注意しましょう。

持分放棄については、以下の記事も参考にしてみてください。

共有持分は放棄できる!放棄の手順や放棄後の登記も詳しく解説します

共有持分は放棄できる!放棄の手順や放棄後の登記も詳しく解説します

共有持分における移転の違いを正しく理解して一部移転は慎重にしよう

不動産の移転を区別するには「もとの不動産名義が単独か共有か」「もとの所有者から見て移転するのは一部か全部か」を確認しましょう。持分移転において、もとの所有者から移転する持分が一部であれば持分一部移転、全部であれば持分全部移転となります。所有権移転に関しても同様です。

また、共有持分の移転は一部や全部に関わらず、他共有者の同意なくできます。

ただし、移転後の権利関係が複雑になってしまう可能性もあるので、注意が必要です。共有持分の一部移転は、他共有者と相談してから慎重におこなうようにしましょう。

なお、共有者は増やさず、自分の持分を売却して共有関係を解消すれば、他共有者とのトラブルを回避できるのでおすすめです。その場合は、共有持分専門の買取業者に依頼しましょう。価格の下がりやすい共有持分も、高額かつ最短数日で現金化できるので、まずは無料査定を利用してみてください。

>>【他共有者とのトラブルなく持分を現金化!】最短12時間の共有持分スピード買取査定はこちら

共有持分の一部移転についてよくある質問

共有持分とは、複数人が共有する不動産において「各共有者がどれくらいの所有権をもっているか」を指すものです。「持分1/2」というように、割合で表記します。

所有している不動産や共有持分から、一部だけ他者に譲渡することを「一部移転」といいます。一方、所有している不動産や共有持分をすべて譲渡する場合は「全部移転」になります。

自分のもっている共有持分を一部だけで贈与・売却したときです。持分1/2のうち、半分を贈与・売却するのであれば「持分1/4の売却・贈与」となります。一部移転後は自分の持分も1/4になります。

法務局で、持分一部移転登記の申請をおこなう必要があります。

自分でも申請可能です。基本的には、共有持分を譲る人と受け取る人が共同で申請します。代行してもらいたい場合は、登記の専門家である司法書士に相談しましょう。