共有物分割請求とは、共有不動産の分割を求める手続きです。請求後、共有者間での協議で合意が取れない場合は調停や訴訟を起こせます。

共有物分割請求の調停や訴訟は管轄する裁判所があり、どこでもできるわけではありません。

調停の場合は「相手方の所在地を管轄する簡易裁判所」で、訴訟の場合は「相手方の所在地もしくは不動産の所在地を管轄する、簡易裁判所または地方裁判所」でおこないます。

場合によっては遠隔地での裁判が必要です。また、調停や訴訟は時間も費用もかかります。

共有状態を解消したい場合、自分の共有持分だけ売却するという方法もあります。弁護士と連携した買取業者の無料相談で調停や訴訟に向けたアドバイスと一緒に、共有持分だけの売却ついて聞いてみましょう。

>>【弁護士と連携した買取業者】共有持分の買取査定窓口はこちら

- 共有物分割請求の「訴訟」と「調停」には法律で決められた管轄がある。

- 共有物分割請求調停の管轄は相手方の住所がある簡易裁判所。

- 「土地管轄」と「事物管轄」をもとに共有物分割請求訴訟を提起する裁判所が決まる。

共有物分割請求の「訴訟」と「調停」は法律で決められた管轄がある

不動産の共有状態を解消するには、共有物分割請求をする必要があります。

共有物分割請求とは共有不動産の扱いを決める話し合いのことです。

共有物分割請求はまず共有者間での協議がおこなわれ、協議が調わなかった時に調停や訴訟で共有物分割請求がおこなわれます。

共有物分割請求は協議段階であれば、共有者間全員が納得する方法で自由におこなえますが、調停や訴訟を利用するときは法律にもとづいておこなわなくてはいけません。

調停や訴訟は裁判所でおこなわれますが、共有物分割請求における裁判所の管轄は法律で決められています。

「裁判所なら訴訟・調停をどこでもおこなえる」わけではありません。

共有物分割請求については以下の記事を参考にしてみてください。

共有物分割請求とは?共有物の分割方法や訴訟の手順・費用を詳しく解説

共有物分割請求とは?共有物の分割方法や訴訟の手順・費用を詳しく解説

次の項目から、調停・訴訟の管轄について詳しく説明します。

共有物分割請求調停は相手方の所在地を管轄する簡易裁判所でおこなわれる

共有物分割請求は共有者間でおこなわれる協議の他に、調停と訴訟で共有状態の解消ができます。

共有物分割請求調停とは、調停委員と呼ばれる専門家協力のもと共有不動産の扱いを話し合う制度です。

共有物分割請求調停をすると、法律にもとづいた意見をもとに話し合いを進められます。

共有物分割請求調停は相手方の所在地を管轄する簡易裁判所でおこなわれます。

例えば、東京都に住むAさんと大阪府に住むBさんがいたとします。

AさんがBさんに対して共有物分割請求調停をするときは、Bさんが住む大阪府の簡易裁判所でしか共有物分割請求調停がおこなえません。

ただし、当事者間の合意があれば、調停はどの簡易裁判所でもおこなえます。

調停を利用する場合は、お互いの居住地を考慮して共有物分割請求調停を予定するとよいでしょう。

共有物分割請求調停については以下の記事で詳しく解説しています。

調停だけでは解決されない?共有物分割請求以外に共有状態を解消する方法も紹介

調停だけでは解決されない?共有物分割請求以外に共有状態を解消する方法も紹介

共有物分割請求訴訟は「土地管轄」と「事物管轄」をもとに管轄する裁判所が決まる

共有物分割請求訴訟とは、共有状態を解消するためにおこなう訴訟のことで、協議や調停による解決ができなかった時におこなわれます。

共有物分割請求訴訟を提起すると、裁判の結果によって強制的な共有不動産の分割が可能です。

共有物分割請求の訴訟は「土地管轄」と「事物管轄」の2つの要素をもとに管轄する裁判所が決まります。

土地管轄とは、裁判がどこでおこなわれるか決める管轄のことです。

一方、事物管轄とは第一審(最初)の裁判所を簡易裁判所と地方裁判所のどちらでおこなうか決める管轄のことです。

共有物分割請求調停における訴訟については以下の記事をご覧ください。

共有物分割請求の訴訟や訴状作成は弁護士へ依頼を!共有物分割請求訴訟の基礎知識をわかりやすく解説

共有物分割請求の訴訟や訴状作成は弁護士へ依頼を!共有物分割請求訴訟の基礎知識をわかりやすく解説

以下の項目から2つの要素について詳しく説明します。

土地管轄とはどこの裁判所で裁判をするか決める管轄のこと

民事訴訟は原則、被告(訴訟をされた人)の所在地を管轄する裁判所でおこなわれます。

被告人の所在地がある裁判所の管轄を土地管轄といいます。

また、共有不動産がある管轄裁判所でも訴訟がおこなえます。

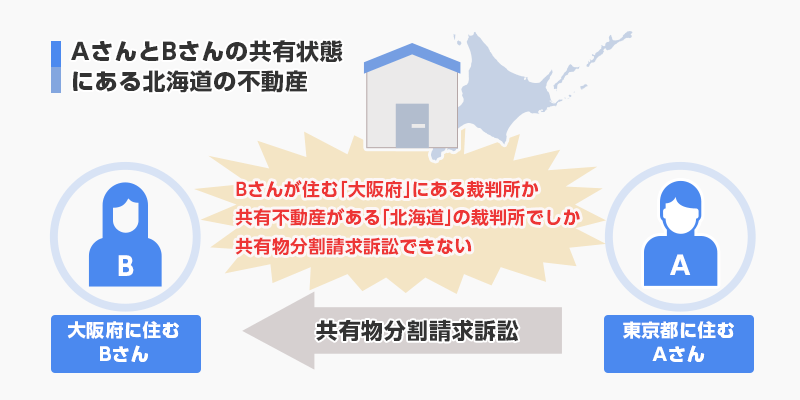

例えば、東京都に住むAさんと大阪府に住むBさんが北海道の不動産を共有していたとします。

AさんがBさんに対して共有物分割請求訴訟をするときは、Bさんが住む大阪府の裁判所か、不動産がある北海道の裁判所でしか共有物分割請求訴訟がおこなえません。

民事訴訟法第4条

訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する

引用:民事訴訟法、e-Gov法令検索

民事訴訟法第5条12号

不動産に関する訴え・・・不動産の所在地

引用:民事訴訟法、e-Gov法令検索

事物管轄とは「簡易裁判所か地方裁判所」のどちらで最初の裁判をするか決める管轄のこと

民事訴訟の第一審(最初の裁判)は簡易裁判所か地方裁判所のどちらかでおこなわれます。

民事訴訟における事物管轄とは「簡易裁判所か地方裁判所」のどちらで第一審をするか決める管轄のことです。

訴額が140万円以下の場合は簡易裁判所、140万円以上の場合は地方裁判所でおこないます。

訴額とは「訴訟の目的の価額」すなわち、共有持分の価格のことです。

訴額は、共有物分割請求訴訟を提起する際に納付する手数料の基準となります。

こちらの記事で訴額について詳しく説明しています。

共有物分割請求の訴額はいくら?自分で計算する方法を解説

共有物分割請求の訴額はいくら?自分で計算する方法を解説

共有物分割請求は簡易裁判所と地方裁判所どちらでも訴訟提起できる

前の項目でも説明しましたが、民事訴訟を提起する際は「140万円」を基準とした、訴額によって簡易裁判所か地方裁判所のどちらで裁判がおこなわれるかが決まります。

ですが、訴額が140万円以下の場合でも不動産を対象とした裁判であれば、地方裁判所で共有物分割請求訴訟をおこなえます。

ですので、共有物分割請求訴訟は簡易裁判所と地方裁判所どちらでも訴訟提起が可能です。

裁判所法第24条

地方裁判所は、次の事項について裁判権を有する。訴訟のうち不動産に関する訴訟の第一審。

引用:裁判所法、e-Gov法令検索

ただし、訴額が140万円を超える訴訟は簡易裁判所では取り扱えないので、注意が必要です。

これらのことから、共有不動産を目的とした共有物分割請求訴訟は、地方裁判所に提起するケースが多いです。

裁判所法第33条

簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁判権を有する。

1 訴訟の目的の価額が百四十万円を超えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除く。)

引用:裁判所法、e-Gov法令検索

共有物分割請求の管轄裁判所が遠いときは電話会議によって裁判がおこなえるケースも

共有物分割請求訴訟は被告(訴訟を受けた人)の所在地を管轄する裁判所でしかおこなえません。

もしも、共有者が遠方に住む場合は裁判のために足を運ぶ必要があります。

しかし、遠方までわざわざ足を運ぶのは大変不便ですので、電話会議を利用したリモートでの裁判がおこなえるケースもあります。

電話会議を利用すれば、最寄りの裁判所や弁護士事務所と遠方の裁判所を、電話で繋げれるので遠方まで足を運ぶ必要がありません。

訴訟は法律の知識が必要なので弁護士に依頼するとよい

日本の民事裁判における訴訟は、本人による訴訟も認められています。

しかし、法律の知識に乏しい方では法的な主張が難しいため本人訴訟は困難です。

ですので、共有物分割請求訴訟の手続きをスムーズにおこなうためにも、弁護士に依頼するとよいでしょう。

なお、さきほど説明した電話会議による裁判はいつでもおこなえる権利ではなく、特別な手続きが必要なため一般の方が自分で利用するのは難しいです。

ですので、本人でおこなう裁判に少しでも不安があれば、弁護士に相談・依頼するとよいでしょう。

共有物分割請求訴訟には多額の費用がかかってしまう

共有物分割請求訴訟の提起には訴額によって大きく変動しますが、一般的に100万円程度かかると言われています。

弁護士に依頼せず本人訴訟によって費用を抑える方法もありますが「本人訴訟による裁判だと大幅に勝率が下がってしまう」というデータもあります。

弁護士費用を抑えた結果、裁判で負けてしまえば最終的には損をしてしまうでしょう。

ですので、共有物分割請求は訴訟に発展させず、調停や協議で共有状態の解消をすべきです。

以下の記事で弁護士費用について詳しく説明しています。

共有物分割請求の弁護士費用はどれくらい?算出方法と節約術を詳しく解説

共有物分割請求の弁護士費用はどれくらい?算出方法と節約術を詳しく解説

共有不動産の問題は協議や調停で解決できるとよい

前の項目で説明したとおり、共有物分割請求が訴訟になった場合は多額の費用がかかってしまいます。

また、訴訟には費用だけではなく判決が出るまで長い期間が必要です。

裁判所の混雑具合や裁判の内容にもよりますが訴訟の判決がでるまでは、半年から1年以上かかると言われています。

ですので、共有物分割請求は訴訟に発展させず、共有者間での協議や調停で解決すべきです。

協議であれば、裁判の費用などは一切かかりませんし、話し合いがまとまればすぐに共有状態の解消ができます。

また、調停での解決であれば訴訟に比べて費用を大幅に抑えられますし、専門家の意見をもとに円満な解決を目指せます。

共有関係を解消するためには持分の売却がおすすめ

共有物分割請求の協議が調わない場合や裁判にかかる費用が高額な場合は、自らの共有持分の売却を検討してみてください。

自らの共有持分の売却であれば、他共有者の許可も必要ありませんし裁判にかかる費用も必要ありません。

売却先は、共有持分の専門買い取り業者がおすすめです。

実績のある専門買い取り業者であれば、スムーズに共有持分を現金化できます。

不動産や共有者同士の状況にもよるので一概には言えませんが、裁判を提起する場合よりも共有持分を売却する方が費用面で利益になる可能性が高いです。

以下の記事で、共有持分の買取を専門としている不動産業者を解説しているので、参考にしてみてください。

【共有持分の買取業者おすすめ27選!】共有名義不動産が高額買取業者の特徴と悪質業者の見極めポイント!

【共有持分の買取業者おすすめ27選!】共有名義不動産が高額買取業者の特徴と悪質業者の見極めポイント!

共有物分割請求訴訟は土地管轄と事物管轄をもとに裁判所が決められる

共有物分割請求調停は相手方の所在地を管轄する簡易裁判所でおこなわれます。

また、共有物分割請求の訴訟は土地管轄と事物管轄をもとに裁判所が決められます。

土地管轄は被告の所在地がある裁判所で、事物管轄は簡易裁判所か地方裁判所のどちらかです。

共有物分割請求における訴訟の多くは、被告人の所在地を管轄する地方裁判所でおこなわれます。

被告人が遠方に住んでいる場合は、電話会議を利用できるケースもありますが、電話会議の利用には弁護士を通した手続きが必要です。

ですので、共有物分割請求訴訟は弁護士に相談・依頼するとよいでしょう。

また、訴訟にかかる費用が高い場合は自らの共有持分を売却すると、共有状態から抜けられます。

持分の売却であれば、素早く不動産の共有持分を現金化できるのでおすすめです。

共有物分割請求についてよくある質問

共有持分をもつ人が、他の共有者に対して「共有物の分割」を求める行為です。共有物分割請求は拒否できないため、だれかが請求したら必ず分割に向けた話し合いをする必要があります。

共有不動産を売却して売却益を分割する「換価分割」や、共有者間で持分売買をおこなう「代償分割」のほか、不動産を切り分けて単独名義にする「現物分割」があります。

調停によって和解するか、訴訟によって分割方法が決定されます。訴訟でも共有者同士が譲歩しない場合、共有不動産を競売にかける強制的な換価分割がおこなわれます。競売は通常の売却より価格が安くなるので、競売にかけられる前に和解したほうがお得といえるでしょう。

調停は、相手方の所在地を管轄する簡易裁判所でおこなうのが原則です。ただし、当事者間の合意があれば、どこの簡易裁判所でも調停をおこなえます。訴訟は、相手方の所在地か、共有不動産の所在地を管轄する簡易裁判所もしくは地方裁判所(訴額が140万円以下の場合は簡易裁判所、140万円以上の場合は地方裁判所)でおこないます。

自分の共有持分だけ売却すれば、最短数日で共有状態を解消できます。共有持分を専門としている買取業者のなかでも「弁護士と連携している専門買取業者」なら、高額買取やトラブル解決のサポートが可能です。→弁護士と連携した買取業者はこちら