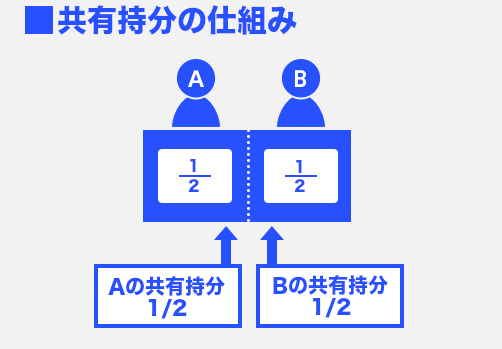

共有持分とは、共有名義の不動産(共有不動産)において各共有者がもつ所有権のことです。

自分の共有持分のみであれば、自由に売却できます。他共有者の同意は必要ありません。

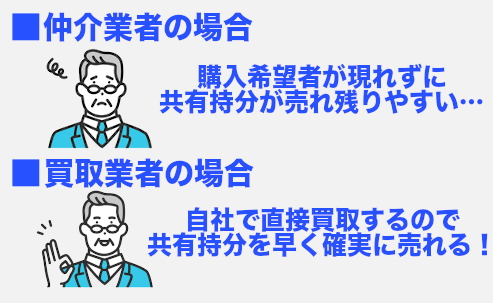

しかし、共有持分は一般的な不動産と比べて需要が低く、普通の仲介業者に依頼してもなかなか売れないでしょう。

共有持分を売却したい場合は、共有持分専門の買取業者に相談する方法がおすすめです。

専門買取業者なら共有持分の活用方法を熟知しているので、最短2日で高額買取が可能です。まずは無料査定を利用して、売却に向けたアドバイスや具体的な買取価格を聞いてみましょう。

- 「共有持分」とは共有不動産における共有者それぞれの所有権。

- 自らの共有持分だけであれば自由に売却できる。

- 土地・建物は別の財産なので、共有持分はそれぞれに対して適用される。

- 共有持分専門の買取業者に依頼すると、トラブルなくスムーズに売却できる。

「共有持分」とは共有不動産における共有者それぞれの所有権

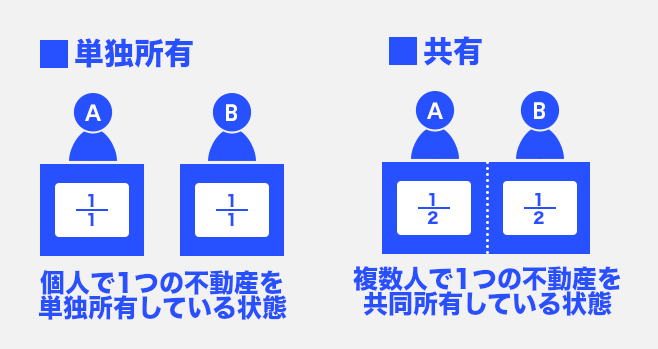

不動産は所有者が1人の場合は「単独名義」所有者が複数人いる場合は「共有名義」となります。

共有不動産における、各共有者の所有権が「共有持分」です。

また、共有不動産全体に対して、各共有者がもっている共有持分の割合を「持分割合」といいます。

共有持分の割合はどう決まる?計算方法や持分割合に応じてできることを詳しく解説します

共有持分の割合はどう決まる?計算方法や持分割合に応じてできることを詳しく解説します

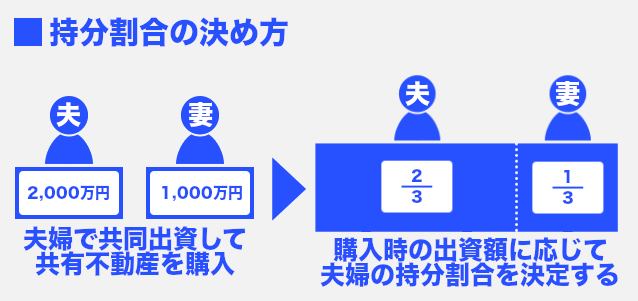

共有持分の割合は「取得費用の割合」や「遺産分割の割合」で決まる

不動産が共有状態になる理由は、主に次の2つです。

- 不動産の購入や新築の費用を分担する

- 複数の相続人で1つの不動産を相続する

不動産の購入や新築の費用を分担する場合、全体の支出額に対して各共有者がどれだけ負担したかで持分割合が決まります。

例えば、夫2,000万円・妻1,000万円を出し合って3,000万円の家を購入したとすると、夫婦2人の共有持分は夫2/3:妻1/3になります。

また、相続時の遺産に不動産があったとき、法定相続分や遺産分割協議による取り決めによって不動産の権利を分割し、各相続人が持分を取得します。

法定相続分や遺産分割協議については、関連記事でも解説しています。

法定相続分とは?遺産分割における法定相続分の割合と優先順位をわかりやすく解説します

法定相続分とは?遺産分割における法定相続分の割合と優先順位をわかりやすく解説します

相続発生時における遺産分割協議の基礎知識と流れを解説!遺産分割は相続人全員で協議しよう!

相続発生時における遺産分割協議の基礎知識と流れを解説!遺産分割は相続人全員で協議しよう!

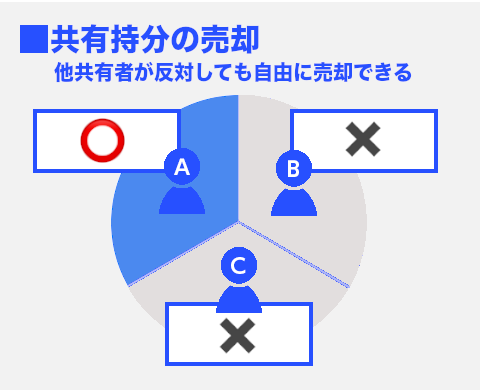

共有持分は自分の意思のみで売却できる

1つの不動産を共有しているといっても、共有持分は共有者それぞれの権利です。

そのため、共有持分は他共有者に同意をもらわなくても、自分の意思で自由に売却できます。

共有状態を解消したい場合、不動産全体を売却する必要はなく自分の共有持分だけを売却すればよいのです。

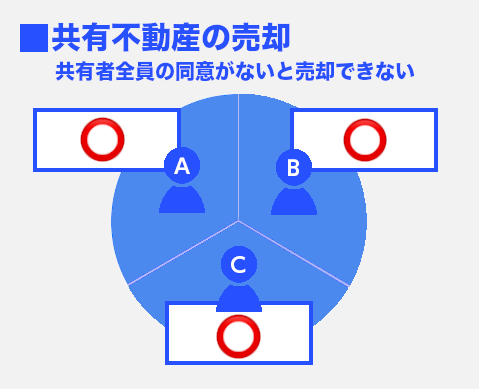

共有不動産全体を売却するには共有者全員の同意が必要

共有持分は自分の意思のみで売却できるのに対し、不動産を丸ごと売却する場合は共有不動産の「変更行為」に該当し、共有者全員の同意が必要です。

第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。

1人でも反対していると売却できないので、共有者同士の話し合いが平行線のまま数年~十数年が経過しているケースもあります。

「すぐに共有状態を解消したい」「自分の共有持分をなるべく早く現金化したい」といった場合、共有不動産の売却を共有者と協議するより、共有持分のみの売却を検討したほうがよいでしょう。

共有持分だけの売却であれば他共有者と会わずに売却できる

共有持分だけであれば他共有者の同意なく売却できますし、売却の手続きも自分1人でおこなえます。

ですので、他共有者と会うことなく共有持分の売却が可能です。

ただし、共有持分を内緒で売却したい場合は、共有持分専門の買取業者を利用する必要があります。

一般的な不動産仲介業者だと広告を出して買主を探すため、他共有者に売却の事実を知られる恐れがあるからです。

以下の記事では、共有持分を他共有者と会うことなく売却する方法について解説しているので参考にしてください。

共有者と会わずに共有不動産を売却したい!同意不要な「持分売却」で共有解消できます!

共有者と会わずに共有不動産を売却したい!同意不要な「持分売却」で共有解消できます!

共有持分の売却相場は「共有不動産の市場価格×持分割合÷2」

共有不動産は共有者間で利害が対立しやすく、共有持分を手に入れても自由に不動産を使えるとは限りません。

そのため、共有持分は不動産市場において需要が少なく、共有持分だけを売却すると一般的な不動産の相場よりも売却価格が大幅に下がってしまうことが多いです。

具体的にいうと、共有持分の売却相場は「共有不動産の市場価格×持分割合÷2」といわれています。

例えば1,000万円の価値がある不動産の共有持分1/2を売却する場合、半額の500万円で売却できるわけではありません。

共有持分の売却相場にあてはめると、さらに半分の250万円程度になってしまいます。

共有持分をなるべく高く売りたい場合、共有持分の買取を得意とする専門買取業者へ相談しましょう。

共有持分を専門とする業者は、実績にもとづいた知識や投資家とのコネクションがあるため、共有持分の活用方法を熟知しています。

買い取った後に自社で収益化する力があるので、買取価格も高額査定が可能です。

借地権や賃借権の持分も売却できる

共有持分とは、共有不動産において各共有者がもつ所有権のことだと説明しましたが、借地権や賃借権のような「不動産を借りる権利」を共有している場合もあります。

所有権以外の権利を複数人でもつ状態は「準共有」といい、準共有者それぞれが「準共有持分」をもっています。そして、借地権や賃借権の準共有持分も売却は可能です。

ただし、一般的な不動産会社では取り扱っていないので、準共有持分を売却する際も共有持分専門の買取業者に相談してみるとよいでしょう。

借地権や賃借権の持分売却について、もっと詳しく知りたい方は下記の関連記事もご参照ください。

【準共有借地権とは?】準共有の意味や売却のためにすべきことを解説します!

【準共有借地権とは?】準共有の意味や売却のためにすべきことを解説します!

【賃借権とは?】知っておくべき基礎知識と共有持分の譲渡・賃貸借で必要な条件

【賃借権とは?】知っておくべき基礎知識と共有持分の譲渡・賃貸借で必要な条件

他共有者に共有持分を無断売却される恐れもある

共有持分は他共有者の許可なく売却できます。

ですので「自分の知らないところで他共有者が勝手に共有持分を売却している」ケースもありえるでしょう。

共有持分が売却されてしまうと、共有持分を購入した第三者(共有持分を買い取った不動産業者など)との共有状態になります。

共有状態のままでは何もできないため、不動産業者は共有持分の売却や買取りを迫ってくるかもしれません。

第三者と共有関係になったら無視せず交渉してみよう

買取業者から共有持分の売却や買取りを持ちかけられた場合は、無視せず交渉することをおすすめします。

買取業者との交渉を無視していると共有物分割請求をおこされ、場合によっては訴訟にまで発展する恐れがあるからです。

ですので、他共有者が第三者に共有持分を売却してしまったら、まずは共有持分を購入した第三者と交渉することが大切です。

また、共有者が第三者に売却する前に、自分が共有持分を買取ることも考えてみるとよいでしょう。

以下の記事では、共有持分の買取請求をされたときの解決方法を説明しています。

【共有持分】他共有者から買取請求されたらどうする?解決法と相談先を解説します

【共有持分】他共有者から買取請求されたらどうする?解決法と相談先を解説します

共有持分を売却する3つの方法

共有持分の売却方法は、大きくわけると次の3つです。

- 自分の共有持分のみ売却する

- 共有者全員で不動産全体を売却する

- 分筆して売却する

上記3つのなかでも、自分の共有持分のみを売却する場合、売却先が共有者なのか第三者なのかによって、気をつける点が異なります。

それぞれの方法について、詳しく見ていきましょう。

1.自分の共有持分のみ売却する

すでに解説したとおり、自分の共有持分だけであれば他共有者の許可や同意なく自由に売却できます。

そして、売却先の候補としては主に「他共有者」と「共有持分専門の買取業者」の2つがあげられます。

共有者との関係性が良好なら、最初は他共有者に対して共有持分を買ってくれないか相談してみてもよいでしょう。

ただし、共有者が購入を断った場合や、仲が悪く相談ができないような場合は、共有持分専門の買取業者に買取ってもらうことをおすすめします。

>>【共有者とのやり取り不要!】今すぐ共有持分を売るならこちら

他共有者に共有持分を売却する

共有持分を売却するときは、まず他共有者に買取ってもらえないか聞いてみましょう。他共有者であれば、共有持分を購入し自分の持分割合を増やすことで、さまざまなメリットがあります。

そのため、第三者へ共有持分を売却するより高値で買取ってくれる可能性があるのです。

例えば、次にあげる行為には共有持分の過半数が同意している必要があります。

- 長期の賃貸借契約締結

- 共有者のうちだれが実際に使用(占有や居住)するかの決定

- 建物の改装(内装や設備の変更)

ここで注目してほしいのが、必要なのは「共有持分の過半数」であって「共有者の過半数」ではない点です。

つまり、共有者の1人が1/2を超える共有持分をもっていれば、その人だけで上記の行為が可能になります。

民法第252条

共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

また、過半数ではなくても持分割合が大きいほどお得です。

先に解説したとおり、共有持分のみ売却するときは売却価格が本来の価値より下がってしまうのが一般的です。

しかし、持分割合が大きいほど売却価格も本来の価値に近くなるため、それだけでも自分の持分割合を増やす意味があるでしょう。

他共有者と売買交渉をするときは、このように「共有持分を増やすメリット」を伝えると効果的です。

専門買取業者に共有持分を売却する

他共有者に買取る意思がない場合や、仲が悪くて相談もできないという場合、共有持分専門の買取業者に買取ってもらいましょう。

第三者の売却先として「不動産投資家」もいますが、共有持分を買うような投資家を自分で探すのはむずかしいかと思います。

また、不動産売買といえば「仲介業者」を思い浮かべるかと思いますが、共有持分を取り扱う仲介業者は非常に少ないうえ、売り出しても購入希望者はなかなか現れません。

共有持分専門の買取業者であれば共有持分を直接買取るため、購入希望者を探す手間がありません。早ければ数日で契約が成立し、共有持分を現金化できます。

加えて、専門買取業者であれば共有持分の活用ノウハウも豊富なため、高額買取りを期待できます。まずは無料査定で買取価格を聞いてみて、納得のいく価格であるか検討してみましょう。

2.共有者全員で不動産全体を売却する

先に解説したとおり、共有不動産を売却するには共有者全員の同意が必要です。

逆にいえば、共有者全員が共有不動産を売却することに納得すれば、共有不動産そのものを売却できます。

共有不動産を丸ごと売却する場合、一般的な不動産の相場と同じ価格での売却も可能です。

他共有者を説得する際は、共有不動産は共有者間でトラブルになりやすく、場合によっては利害の対立で訴訟にまで発展する恐れがあることを説明するとよいでしょう。

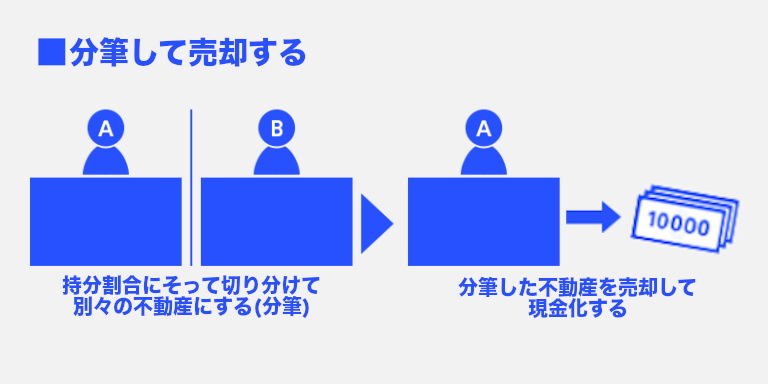

3.分筆して売却する

分筆とは、持分割合にあわせて不動産を切り分け別々の名義にする方法です。建物は現物を分割するのがむずかしいため、主に土地に対しておこなわれます。

分筆すれば、それぞれの土地は単独名義になります。共有状態も解消され、土地の処分も管理も各名義人の自由です。

なお、分筆するときは単純に面積のみを持分割合にあわせて切り分けないよう注意しましょう。

土地の価値は形状や日当たり、接道(道路との接触面積など)にも影響されるため、これらの要素も考慮して切り分け方を決めることが大切です。

「共有物分割請求」で持分割合にそった不動産の分割を請求できる

不動産の共有状態を解消するために「共有物分割請求権」という権利が法律で認められています。

民法第256条

各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。

共有者であれば、持分割合に関わらず誰でも、いつでも共有物分割請求をおこなえます。

共有物分割請求がおこなわれると、持分割合にそって共有不動産を分割するよう話し合わなければなりません。

共有者同士の話し合いがまとまらない場合、訴訟によって解決することもあります。

分割方法には、分筆をおこなう「現物分割」の他、共有不動産を売却し現金化したうえで分割する方法や、共有者同士の持分売買により分割する方法もあります。

共有物分割請求や訴訟については、以下の記事を参考にしてください。

共有物分割請求とは?共有物の分割方法や訴訟の手順・費用を詳しく解説

共有物分割請求とは?共有物の分割方法や訴訟の手順・費用を詳しく解説

共有持分を売却した後にすべきこと

無事に売買契約が成立しても、共有持分の売却にはやることがあります。

それは、共有持分の移転登記と、確定申告です。

この2つを終わらせることで、共有持分の売却も完了となります。

共有持分の移転登記をしておかないと、将来的に権利トラブルに発展する恐れがあります。

また、確定申告をしないと納税ができず、延滞税などが発生してしまうので必ずおこないましょう。

共有持分の移転登記

登記とは、法務局に申請して不動産の権利関係を登記簿に記載してもらう手続きです。

登記簿に記載されない権利は、公に認められません。そのため、共有持分の売買にともなって、持分を誰から誰に、どれくらいの割合で移転したか、登記簿に記載する必要があります。

共有持分の移転登記は自分でもおこなえますが、書類作成には専門知識も必要になるため、司法書士に代行してもらうのが一般的です。

詳しくは、関連記事をご覧ください。

共有持分の移転登記が必要な状況を詳しく解説!登記費用や税金についても説明します

共有持分の移転登記が必要な状況を詳しく解説!登記費用や税金についても説明します

共有持分の売却による納税と確定申告

共有持分を売却すると譲渡所得税が課されます。

譲渡所得税の税率は、不動産の所有年数によって変わることに注意しましょう。

不動産を所得して5年以内の場合「短期譲渡所得税」になり、39%の税率が適応されます。

一方、所得してから5年を超過した場合は「長期譲渡所得税」となり、20%の税率が適応されます。

また、共有持分を売却した場合は確定申告が必要です。

不動産売却による利益(=譲渡所得)があれば、共有者それぞれに対して確定申告の義務が課せられます。

申告を怠ってしまうと、延滞税や無申告加算税の支払いが課せられてしまうため注意しましょう。

不動産売却による税金や確定申告については以下の記事を参考にしてみてください。

共有持分の「所有・取得・譲渡・売却」にかかる税金を解説!税負担を軽減する公的制度もあわせて紹介!

共有持分の「所有・取得・譲渡・売却」にかかる税金を解説!税負担を軽減する公的制度もあわせて紹介!

参照:国税庁 長期譲渡所得の税額の計算

参照:国税庁 短期譲渡所得の税額の計算

共有持分の売却にかかる費用・税金

共有持分を売却するには、さまざまな費用や税金がかかります。

共有持分の売却にかかる主な費用や税金には、以下のようなものがあります。

- 譲渡所得税(所得税・住民税・復興特別所得税)

- 印紙税

- 登録免許税

- 仲介手数料

- 司法書士への依頼料

次の項目から、それぞれ詳しく見ていきましょう。

譲渡所得税(所得税・住民税・復興特別所得税)

譲渡所得税(所得税・住民税・復興特別所得税)は、共有持分の売却により利益が出た場合に発生する税金です。

譲渡所得税の計算方法は以下のとおりです。

なお、譲渡所得税の税率は、不動産を購入した時から5年を超えるかどうかで、以下の表のように大きく異なります。

| 所得税 | 住民税 | 復興特別所得税 | 合計 | |

|---|---|---|---|---|

| 長期譲渡所得(5年超) | 15% | 5% | 0.315% | 20.315% |

| 短期譲渡所得(5年以内) | 30% | 9% | 0.63% | 39.63% |

ちなみに、所有期間は共有持分を売却した年の1月1日時点で計算します。

印紙税

印紙税は、売買契約書を作成する際にかかる税金で、売買契約書に収入印紙を貼る形で納税します。

税額は、共有持分の売却価格に応じて以下のように定められています。

| 売買価格 | 印紙税 |

|---|---|

| 10万円超え50万円以下 | 400円(200円) |

| 50万円超え100万円以下 | 1,000円(500円) |

| 100万円超え500万円以下 | 2,000円(1,000円) |

| 500万円超え1,000万円以下 | 1万円(5,000円) |

| 1,000万円超え5,000万円以下 | 2万円(1万円) |

| 5,000万円超え1億円以下 | 6万円(3万円) |

なお、2022年3月31日までは()内の軽減税率が適用され、税額が半額になります。

参照:不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置|国税庁

登録免許税

登録免許税は、不動産の名義を変更する所有権移転登記の際にかかる税金です。

登録免許税の計算方法は、以下のとおりです。

登録免許税の税率は、売買した不動産の種類によって、以下のように異なります。

| 土地 | 建物 |

|---|---|

| 2%(1.5%)※1 | 2%(0.3%)※2 |

※1・・・2023年3月31日までは()内の軽減税率が適用されます。

※2・・・2022年3月31日までに買主が自己の居住用として不動産を購入した場合()内の軽減税率が適用されます。

仲介手数料

不動産仲介業者に依頼して共有持分を売却する場合、販売活動や書類作成、条件交渉などを不動産仲介業者がおこなう代わりに、売主は報酬として仲介手数料を支払います。

仲介手数料の金額は、宅地建物取引業法により国土交通大臣の定める上限金額を超えてはならないと定められています。

第四十六条 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。

2 宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。

なお、国土交通省のサイトでは、仲介手数料の上限金額について以下のように告示されています。

| 不動産の価格 | 仲介手数料の上限 |

|---|---|

| 200万円以下 | 5.5% |

| 200万円超400万円以下 | 4.4% |

| 400万円超 | 3.3% |

不動産仲介業者は、上記の上限金額以内でそれぞれ仲介手数料を設定しています。

不動産仲介業者に依頼して共有持分を売却する際には、提示された金額の仲介手数料を支払う必要があることを覚えておきましょう。

参照:建設産業・不動産業:不動産流通について – 国土交通省

令和元年8月30日改正(令和元年10月1日施行)>昭和45年建設省告示第1552号

司法書士への依頼料

共有持分を売却する際に必要な所有権移転登記は、自分でおこなうこともできますが、書類の作成に手間がかかるため司法書士へ依頼するのが一般的です。

その場合、司法書士へ依頼する費用が別途かかります。

司法書士への依頼料は、依頼する事務所や依頼内容によって異なりますが、5~15万円程度が相場と考えておきましょう。

共有不動産におけるトラブルは共有状態から抜けると解消できる

共有不動産の売却に共有者の1人でも反対していると、共有不動産そのものの売却ができません。

また、共有物分割請求によって共有不動産の扱いについて話し合う場合でも、話し合いがまとまらなければ共有物分割請求が訴訟にまで発展してしまうこともあります。

このように、共有不動産を巡ってトラブルになってしまった場合は、共有状態から抜けると共有不動産によるトラブルから距離をおけます。

共有持分の売却以外に、共有状態から抜ける方法は「贈与・放棄」です。

共有者の誰かを指定して、自らの共有持分を贈与すれば共有状態から抜けられます。

一方で、贈与したい相手が特にいない場合は共有持分の放棄をしましょう。

共有持分を放棄すると、放棄された持分は他共有者の持分割合に応じてそれぞれに帰属することになります。

なお、持分の放棄は他共有者から許可を得ることなくおこなえますが、放棄された持分の所有権移転登記は他共有者と協力して申請が必要です。

以下の記事では共有持分を処分(共有状態から抜ける)方法を紹介しています。

【他共有者の合意不要】共有持分を処分できる方法をすべて解説

【他共有者の合意不要】共有持分を処分できる方法をすべて解説

共有持分を売却する場合は専門買取業者に相談・依頼しよう

共有不動産の売却には共有者全員の同意が必要です。

同意を得るのが難しい場合、共有物分割請求を起こし不動産の単独所有者になることも可能ですが、共有物分割請求は訴訟にまで発展するケースもあるので注意が必要です。

そこで、自らの共有持分だけの売却を検討してみてください。

自らが所有する共有持分だけであれば、自分だけの意思で自由に売却できます。

売却先は他共有者や、共有持分専門の買取業者などが考えられますが、他共有者への売却は共有者間のトラブルに発展する恐れもあるので注意しましょう。

もし、共有不動産におけるトラブルがすでに起きている場合は、弁護士と提携している買取業者へトラブルの解決と不動産の売却をまとめて依頼するのがおすすめです。

なお、共有持分の買取りを専門とした不動産業者の中には、弁護士と提携している買取業者もあるので、トラブルが起きている場合でも安心して共有持分の買取りを相談できるでしょう。

共有持分の売却でよくある質問

はい、共有持分のみでも売却は可能です。共有持分は共有者それぞれの所有権なので、自分の意思で自由に売却できます。

いいえ、他共有者の確認や同意はいりません。事前連絡することなく、自分の判断のみで売却可能です。

他共有者や専門買取業者へ売却するとよいです。また、他共有者も売却に同意しているなら、不動産全体を売却することもできます。

共有持分専門の買取業者がおすすめです。共有持分は需要が低く売れにくいのですが、専門に取り扱う買取業者なら高額買取りと最短数日での現金化ができます。→【最短12時間で価格がわかる!】共有持分の買取査定窓口はこちら

共有不動産の扱いを巡ってトラブルになったのなら、持分を売却することをおすすめします。持分を売却すれば、共有関係から抜けられるためトラブルと縁を切れます。